SEO対策とは、「Search Engine Optimization」 の略称で「検索エンジン最適化」を意味します。 Googleなどの検索エンジンでWebページの検索上位化を目指し、自然検索(オーガニック検索)からの流入増加・改善を行うことで売上拡大を図る施策を指しています。

ただ、SEO対策という言葉を聞いたことはあるものの、「具体的に何をすればいいの?」とお悩みのサイト運営者も多いのではないでしょうか?

| 重要項目 | 対策の概要 | 施策内容 |

|---|---|---|

| コンテンツ評価 向上 |

ユーザーの検索ニーズに応える情報を網羅する | ・コンテンツの改良 ・関連コンテンツの追加 |

| 被リンク評価 向上 |

他サイトから自サイトのURLを貼ってもらう | ・関連性の高いページからのリンク ・自然な形でのリンク構築 |

| 技術的対応 (内部対策) |

Googleがサイトを評価しやすいように整える | ・タイトルタグの改善 ・メタディスクリプションの最適化 ・内部リンク構造の改善 ・モバイル対応の徹底 |

本記事では、SEOの基礎知識から具体的なSEO対策方法まで解説します。SEO初心者の方はもちろん、より成果を出したいと考えているサイト運営者の方にもおすすめの内容になっています。

またウィルゲートでは、SEO戦略の策定方法から、記事作成の具体的なプロセスまで成功の秘訣をオンラインセミナーにてご紹介しています。即実践できる具体的なノウハウをお持ち帰りいただける内容となっておりますのでお気軽にお申し込みください。

1『SEOコンサルティング』:サイト全体の戦略設計からプロが伴走

2『記事作成代行サービス』:業界の専門家によるSEOに強い記事作成

3『SEO内製化支援プラン』:社内に知見と実行をインストールし、成果最大化

4『コンバージョン改善サービス』:サイト改善によるCV創出で成果最大化

目次

SEOとは?

SEOとは、“Search Engine Optimization” の略であり、検索エンジン最適化を意味します。

具体的には、検索ユーザーが求める有益なコンテンツを提供し、検索エンジンに正しくページ内容を評価されるよう技術的にWebページを最適化することを指します。

むやみにページを増やすだけでは検索結果の露出に繋がらないので、ユーザーのために

①有益な良質なコンテンツを追加したり、改善していくこと

②迷わず重要な情報にたどり着けるように導線を設計すること

の2点が重要です。

20年以上のSEO対策の支援!ウィルゲートにSEOを無料で相談してみる

東京でおすすめのSEO対策会社34選!20年間にわたるSEO対策の経験をもとに徹底比較!

SEO対策とは?

SEO対策とは、先述の通り、「Search Engine Optimization」 の略称で「検索エンジン最適化」を意味します。 Googleなどの検索エンジンでWebページの検索上位化を目指し、自然検索(オーガニック検索)からの流入増加・改善を行うことで売上拡大を図る施策を指しています。

SEO対策には、様々な手法がありますが、大きく内部対策、外部対策、コンテンツ制作の3つに分類されます。

各対策の詳細は後述しますが、検索エンジンはこれらの項目を総合的に評価しているため、それぞれの項目に対して、適切な施策を実施することが重要です。

また、SEO対策はマーケティング手法のひとつであるため、そのサイトが達成したい最終目標(例:問合せ数、商品購入など)に繋げることが、本質的な目的と言えます。

そのため、ユーザーニーズを満たすコンテンツの作成や目的ページへ遷移しやすい構成、ナビゲーション配置など、緻密にサイトを設計する必要があります。

現在、多くの業界においてWebサイト上での集客は事業の要になってきているため、SEOはマーケティングにおいて重要な役割を担っています。

SEO対策で優先的に行うべき上位表示施策15選

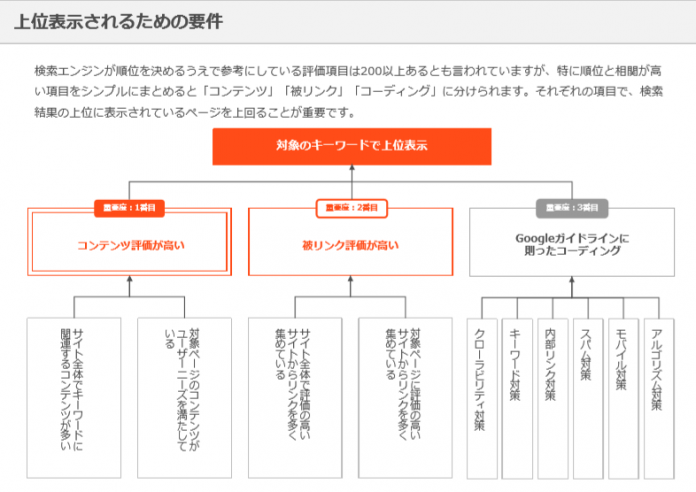

SEOで上位表示するために必要な項目は、重要度の高い順に以下のように分けられます。

①コンテンツ評価が高い

②被リンク評価が高い

③Googleガイドラインに則ったコーディング

検索エンジンはこれらの項目を総合的に評価しています。それぞれの項目に対して、適切な施策を実施することが重要です。

ここでは、具体的なSEO対策方法を、SEOで上位表示するために必要な3つの項目に沿って解説します。

検索意図に合致したコンテンツの作成

対策キーワードで検索ユーザーが求める情報にマッチしたコンテンツに改良することで、SEO評価が上がります。

具体的には、対策キーワードで上位表示されている競合コンテンツのチェックやSEOツールを活用しながら、下記項目を確認してください。

SEOツールなどを活用すると効率よくコンテンツの改良を進めることができます。

こちらもおすすめ:

【2024年最新版】SEOツールおすすめ49選!無料~有料まで目的別に徹底比較

タイトルや見出しなどのタグに対策キーワードを入れる

タイトルタグ・見出しタグ(hタグ)は、SEO対策において重要な役割を担っているタグです。対策キーワードが入っているかを確認し、入っていない場合は含む形に修正しましょう。

h2、h3などの見出しを設計し、不自然にならない程度に見出しにもサジェストキーワードなどを適宜入れながら記事構成を考えていくと、より効果的です。

イメージがつきづらい場合、上位表示されているコンテンツを複数見て、どんなタイトル・見出し構成なのか確認しましょう。

自社のコンテンツに足りないトピックを充実させる

上位表示されているコンテンツに入っていて、自社のコンテンツに入っていないトピックがあれば、コンテンツの流れに沿うように追加しましょう。

すでに上位表示されているコンテンツは、Googleの検索エンジンから「ユーザーにとって有益」と判断されていると考えられるので、対策キーワードで上位表示するために必要な要素を網羅できていると考えられます。

新しいトピックを追加する際は、検索ボリュームが多いキーワードを優先的に含めるようにしましょう。

SEOと文字数は関係ある?上位表示には長文コンテンツが有利?

自社のコンテンツに不要なトピックや問題点を修正する

逆に、自社コンテンツに上位表示に不要なトピックを含んでしまっていないかも確認しましょう。

コンテンツのテーマにそぐわない要素が入っていたり、異なる言い回しで同じ内容を繰り返し書いてしまっていたりすると、ユーザーの利便性を損ねてしまい、結果的に評価が下がってしまいます。

競合コンテンツの内容を照らし合わせながら、含めるべきトピックを精査してください。

関連語や共起語を使って関連コンテンツを追加する

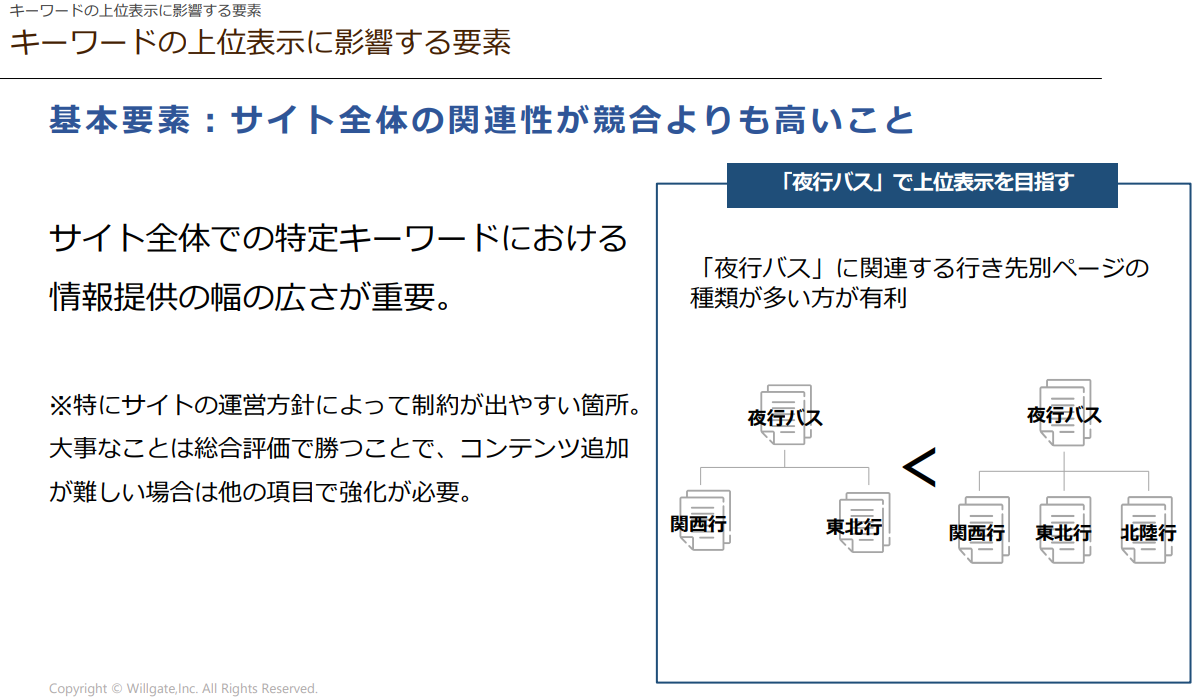

サイト内に、対策キーワードに関連するコンテンツ(以下、関連コンテンツ)を追加しましょう。

対策キーワードのコンテンツで上位化させたいなら、サイト全体の関連コンテンツ数でも 評価される必要があります。

その際に意識すべきが、「関連語」と「共起語」です。

例えば、対策キーワードが「夜行バス」であれば、「夜行バス 関西行」「夜行バス 東北行」「夜行バス 北陸行」などが関連語に当たります。

関連語は、Googleが「特定のキーワードを検索したユーザーが、同様に検索している」と認識しているキーワードの事を指しています。

対して共起語は、Googleの認識の有無に限らず、上位に表示されているページが含んでいる関連性の高いキーワードの事を指します。

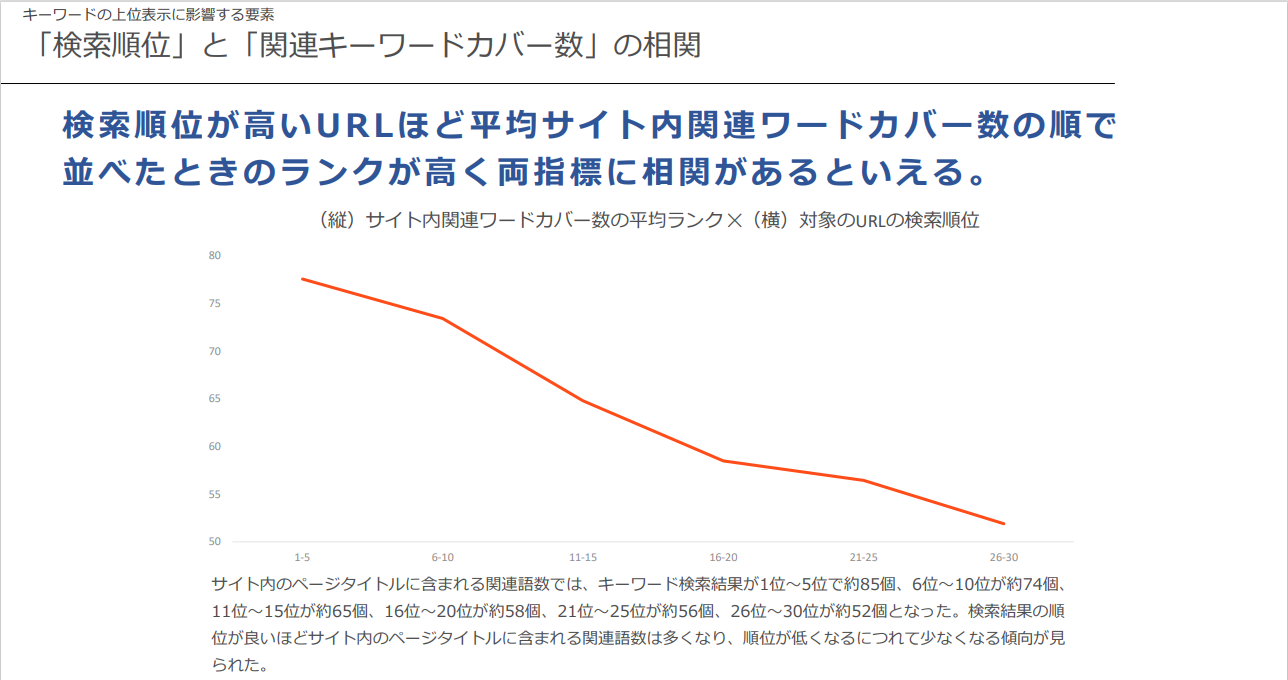

そして、ウィルゲートで独自で実施した調査では、検索順位が高いページほど、サイト内でカバーしている関連キーワード数が多いことがわかっています。

これは、対策キーワードの関連コンテンツを数多く保有しているほど、対策キーワードのコンテンツの順位が上がるということを意味しているのです。

そのため、対策ページのコンテンツだけを改良するのではなく、サイト全体の関連コンテンツ数を増やすことが重要です。

ウィルゲートが独自調査した結果、「検索順位が高いページほど、サイト内でカバーしている関連キーワード数が多い」ということがわかりました。

これは、対策キーワードの関連コンテンツを数多く保有しているほど、対策キーワードのコンテンツの順位が上がるということを意味しています。

そのため、対策ページのコンテンツだけを改良するのではなく、サイト全体の関連コンテンツ数を増やすことが重要です。

対象サイト・ページとの関連性が高いページからの被リンクの獲得

被リンク評価を上げるためには、

- サイト全体で評価の高いサイトからリンクを多く集めている

- 対象ページに評価の高いサイトからリンクを多く集めている

ことが重要です。

Googleは、被リンクを獲得しているページ≒ユーザーにとって有益なページであるとみなし、検索順位を上げています。

つまり、対象サイト・ページとの関連性が低いページから被リンクをもらったとしても、評価には繋がりづらいです。

必ずページとの関連性が高いページからのリンクを集めましょう。

関連性の高い専門的な情報を公開しているサイトから被リンクを得ていると、「きっとそのページの『専門性』も高いはずだ」と検索エンジンは判断し、検索順位を向上させています。

評価される有効なリンクであること

以下のいずれかのhtml要素のrel属性が付与されていると、被リンクの効果は無効になってしまいます。

被リンクを増やす時は、下記の属性が付与されていないかをチェックしましょう。

- rel=”nofollow”

- rel=”sponsored”

- rel=”ugc”

例えばnofollow属性は、リンク先を検索エンジンのクローラーに認識させたくない時、リンク評価の受け渡しを行わないようにヒントを提示するための属性値です。

▼外部対策・被リンクについて詳しく知りたい方はこちら

ペナルティの対象にならない自然な形のリンクであること

良質な被リンクがある一方で、悪質で低品質な被リンクもあります。悪質で低品質な被リンクはスパムリンクと判定され、SEOに悪影響を及ぼします。

例えば有料で売買されている被リンクを集めること、被リンク評価を高めることを目的に作成されたリンク集に登録することなどは、不正行為と見なされてサイト評価が下がるリスクがあるため、自然な形でのリンク獲得を心がけましょう。

Googleは公式で、””Google検索の検索結果ランキングを操作することを目的としたリンクは、リンクスパムとみなされる””と発表しています。

引用:リンクスパム

title(タイトル)タグを設定・改善する

title(タイトル)タグは、ユーザーの検索結果画面に表示されるかつ、Googleの評価基準の中で最も重要視されているタグのひとつです。

title(タイトル)タグに含まれるキーワードや検索ニーズとの関連度合いによって、クリック率や検索順位にも大きな影響が出てくるため、SEO対策をするなら必ず設定しなければいけません。

クリック率や検索順位にも影響する部分なので、下記のポイントを押さえ、簡潔でわかりやすいタイトルを付けることが重要です。

- 記事内容を表すメインキーワードを必ず含める(できれば前半に入れる)

- 文字数を30~35文字に収める

- 関係のないキーワードを入れない

コンテンツの改良(リライト)を行う際も、競合サイトのタイトルを確認し必要に応じて再設定しましょう。

最適なタイトル文字数とは?SEOに効果的なタイトルの作り方を解説

見出しタグ(h1、h2…)を確認する

ページ内の見出しにあたるhタグに、キーワードを含めましょう。

hタグは、検索エンジンに対して、どのような内容のページなのかを伝える役割を担っています。hタグにキーワードを含めることで、キーワードとの関連性を検索エンジンに伝えることができるため、SEO評価の向上に繋がります。

特にh1タグで囲われたテキストは最上位の見出しを示し、titleタグ(タイトルタグ)に次いで重要なタグです。titleタグの代わりに検索結果のタイトルに使用されることもあります。

その他、h2~h6までのタグの使い方は以下の通りです。

| h1(大見出し)テーマやタイトル |

|---|

| h2(中見出し)目次や章 |

| h3(小見出し)h2の中のポイントとなるテキストに使用 |

| h4〜h6(小見出し)h3で内容がまとまらないときに、補足的に使用 |

ページ内のタグ構造が崩れていると、ページ内容が検索エンジンに正しく伝わりづらいため、必ず確認するようにしましょう。

hタグとは?役割や記述方法を知って見出しタグを使いこなそう

h1タグとは?SEO効果と5つの使い方を解説

弊社のツールをご活用いただいたクライアントが、タイトル及び見出しを修正したことで徐々に上位化できるようになり、セッション数対比で110~120%の効果が出ました。

メタディスクリプションを設定・改善する

メタディスクリプションとは、記事の内容を100文字~120文字程度のテキストで要約した概要文のことです。

メタディスクリプションはGoogleの検索結果にスニペット(説明文)として表示されます。検索結果画面にダイレクトに表示されるためクリック率に大きく影響します。

メタディスクリプションは設定しなくても検索エンジンが本文の内容を自動でピックアップしてくれるため、重要度が下がりがちです。

しかし、ユーザーが「このページに自分が知りたいことが載っているか」を判断する重要な材料になるため、記事内容を簡潔にまとめてheadタグ内に記載しましょう。

注意点として、SEOを意識しすぎるあまり、対策キーワードを乱用してしまうと、ユーザーの利便性を損ねたとして逆に評価が下がってしまうリスクがあります。

また、スマートフォンはデスクトップよりも表示される文字数が少ないため、大切な要素は前半に含めるようにしましょう。

meta descriptionとは?SEO効果や書き方、文字数を解説!

SEOに効果的なHTMLタグのコーディング方法とは?

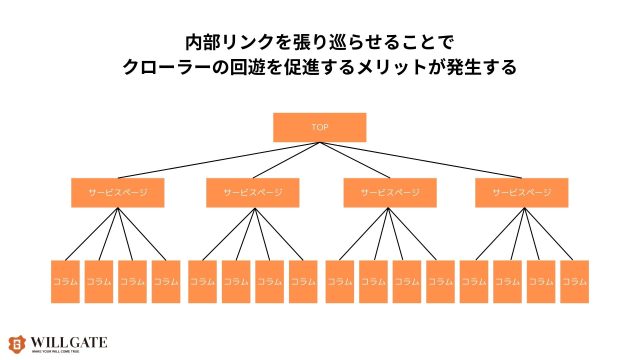

内部リンク構造の最適化

内部リンクとは、自サイト内の関連する記事同士を繋ぐリンクを指します。

内部リンクを設置することで、クローラーの巡回を促し、インデックスを促進することができます。また、関連性の高いページ同士を繋ぐことで、ユーザビリティが向上し、結果的にサイト評価が上がります。

内部リンクはコンテンツ本文以外にもさまざまな箇所に設置することができます。

- パンくずリスト

- グローバルナビゲーション

- サイドバー・フッター

- アンカーテキスト

- HTML サイトマップ

適切な箇所に内部リンクを設置し、全ページがリンクで繋りあうようにすることが重要です。

検索エンジン対策・ユーザビリティの改善両方にとって重要度が高い施策です。

内部リンクとは?役割やSEO(検索エンジン最適化)対策への効果

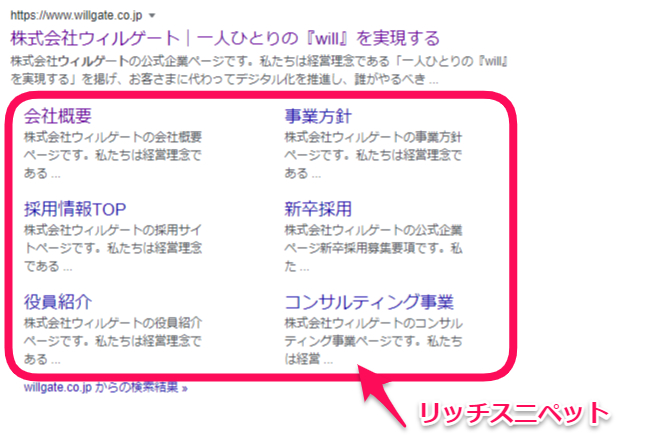

構造化データでGoogleに正しくサイトの情報を伝える

構造化データとは、HTMLで書かれた情報を検索エンジンに理解しやすいようにタグ付けしたものです。

構造化データを設定することで、検索エンジンがコンテンツを認識しやすくなったり、検索結果にリッチスニペットが表示されることがあります。リッチスニペットは目に留まりやすいため、より多くのユーザーに注目してもらいやすいというメリットがあります。

構造化データの書き方は、HTML上に直接マークアップする方法と、構造化データマークアップ支援ツールを用いる方法の2種類あります。

構造化データは検索順位への直接的な影響は薄いものの、設定することでコンテンツの内容を検索エンジンに正しく伝えることができます。また、構造化マークアップによって、リッチスニペットが表示されると、ユーザーの目につきやすくなり、クリック率の向上にも繋がります。

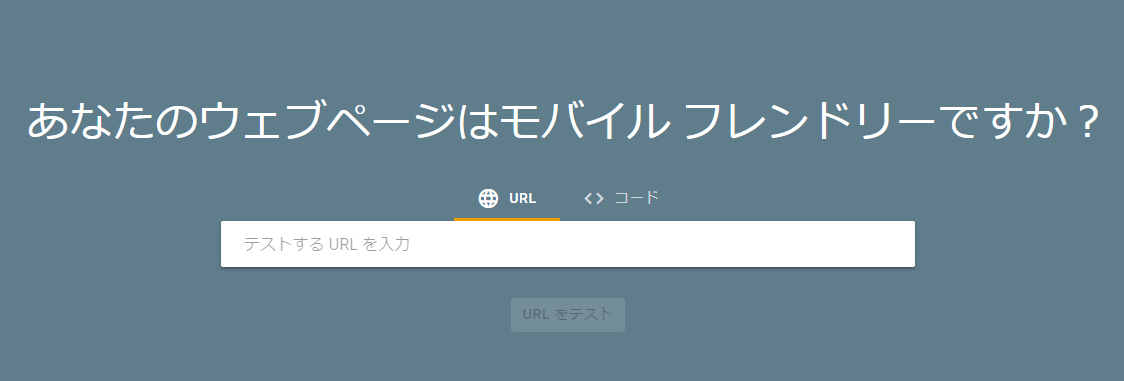

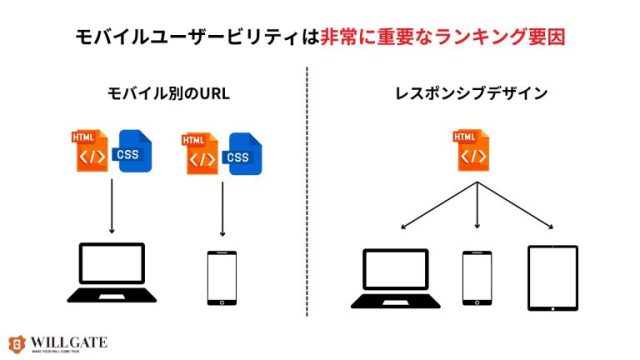

MFI(モバイルファーストインデックス)に対応する

MFI(モバイルファーストインデックス)とは、Googleのクローラーがモバイル版のページを優先的にクロール・インデックスし、評価していく仕組みのことです。

Googleは、スマートフォンユーザーの利便性向上を目的として、2015年4月に「モバイルフレンドリーアップデート」を開始しました。

タップやズームなどをしなくてもテキストが読みやすい、横方向へのスクロールが発生しないなど、スマートフォンで見た時にユーザーの利便性を損ねていないかが評価基準に加えられました。

モバイル版に適応していないページは評価が下がってしまうため、自サイトがモバイルフレンドリーになっているかを確認しましょう。

Googleが提供する「モバイルフレンドリーテスト」で簡単に調べることができます。

検索エンジンから高い評価を受けるためには、PCとモバイルの両方に差がないサイトにすることが重要です。

評価を受けているページがPCだけでなくMFIにも対応しているかを確認し、存在していなかった場合には必ず追加しましょう。

モバイルファーストインデックス(MFI)がSEOに及ぼす影響とは?

Googleのガイドラインには、サイトにマイナスな影響を及ぼす要因も記載されています。

SEO評価を上げるためには、サイトの問題を解消することも重要なので、併せて確認しましょう。

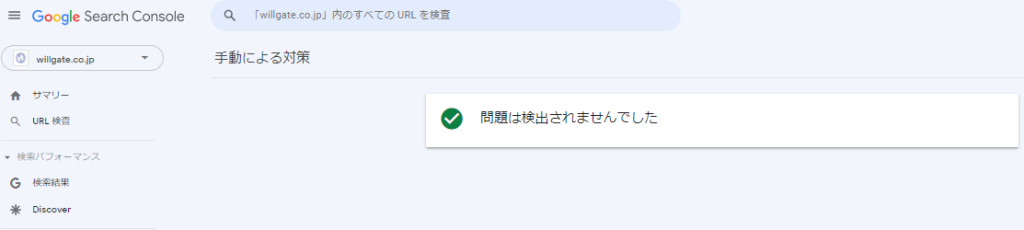

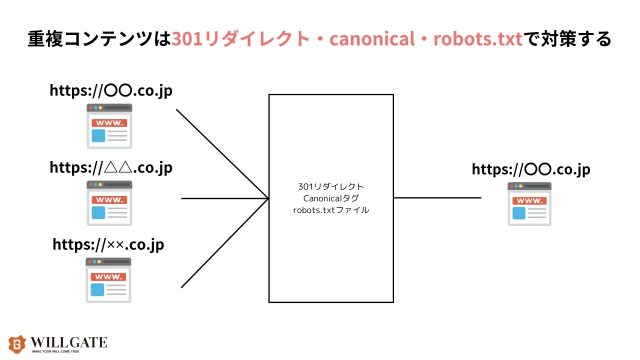

重複コンテンツを確認する

重複コンテンツは、サイトの内部・外部で同じようなコンテンツが掲載されていることを指します。

同じようなコンテンツが存在することで、

- 検索結果に表示されない

- 被リンク評価が分散する

- (悪質かつ過度な場合)ペナルティの対象になる

という問題が発生してしまいます。

無断でコピーされたコンテンツはペナルティの対象になるので、オリジナルな内容のコンテンツを作成しましょう。

SEO対策で重複コンテンツを避けるべき理由は?対処法も併せて解説

しかしながら、サイトの仕様上やむを得ず同じようなページが存在してしまうこともあります。(例:ECサイトの色違いのページなど)

その場合の対策方法はいくつかありますが、そのひとつに「canonicalタグによるURL正規化」があります。インデックスさせたい1ページ以外の重複ページのタグ内に、rel=”canonical”を記述することで、ページ評価を1ページに統一することができます。

Googleから適切に評価されるために、重複コンテンツが生じない / 生じても正しく処理がされている状態を作っておきましょう。

重複コンテンツはGoogle Search Console(サーチコンソール)で調査することができます。

Google Search Console(サーチコンソール)を開き「セキュリティと手動による対策」→「手動による対策」の順にクリックし、「問題は検出されませんでした」と表示されれば重複コンテンツはありません。

canonical(カノニカル)タグとは?SEOの関係性やURL正規化の定義を解説

URL正規化とは?必要性とcanonicalタグの設定方法を解説

低品質コンテンツの対策を行う

ユーザーの求めている情報が載っていない低品質コンテンツは削除しましょう。

サイト内に低品質コンテンツを多く保有していると、検索順位が下がってしまいます。

低品質に該当しやすいページの例は下記です。

- 自動生成されたページ

- 100~200文字程度の内容の薄いページ(画像だらけでテキストが少ないのも含む)

- あからさまなアフィリエイト目的の内容のページ

- 他のサイトを完全に真似たページ

低品質コンテンツは削除するのが望ましいですが、サイトの都合で消すことができない場合もあります。その場合の対策方法として有効なのがnoindexタグです。このタグをソース上に入れることで、検索エンジンからのインデックスを拒否できるため、サイト評価の下落を未然に防ぐことができます。

noindexタグとは?SEO効果や設定方法、注意点について解説

ページスピードを改善する

サイトの表示速度が遅いとユーザーの利便性が損なわれ、訪問してもすぐに離脱してしまったり、サイト内回遊が妨げられたり、間接的にSEOにも悪影響を及ぼしてしまいます。

ファイルサイズの大きな画像を軽量化する・オフスクリーン画像を遅れて読み込ませるなど、表示速度の改善施策を実施しましょう。施策内容によっては、Web開発の知識が必要なため、適宜Webエンジニアの協力を仰ぎましょう。

PageSpeed Insights というGoogle公式ツールを使用すると、ページの表示速度のパフォーマンスに関するレポートと、改善方法を確認できるので、活用してみてください。

https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelines/duplicate-content?hl=ja

https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelines/thin-content?hl=ja

ページ表示速度の計測・改善方法|Googleが重視する理由と対策

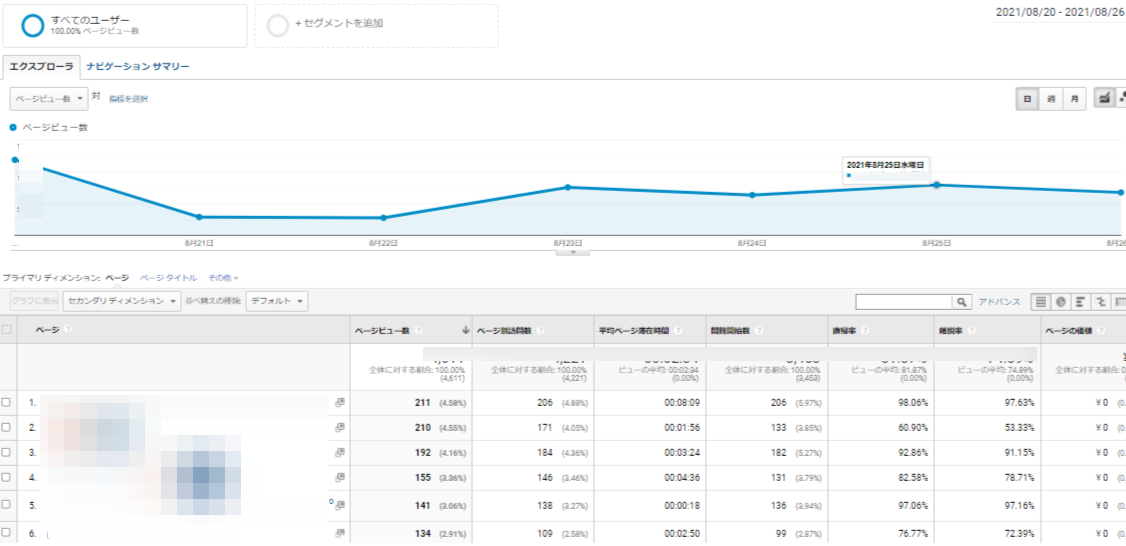

継続的なSEOの効果計測

SEO施策はやって終わりではありません。一度で最大限の成果を出すことは困難なため、効果の計測と改善を繰り返す必要があります。

効果の指標は、コンテンツ数・クローラーの巡回数・被リンク数・直帰率・PV数・キーワード単位での検索順位などさまざまです。

SEO対策を行う際は、最初に何を指標として追うのかを明確にする必要があります。

SEO対策のメリット・デメリット

Web担当者にとっては魅力的なSEOですが、もちろんメリット・デメリット両方あります。

下記にて、両方の詳細をまとめてご紹介しています。

4つのメリット

①サイトの流入数が増える

SEOの最大のメリットは自然検索(オーガニック検索)からの流入数が増えることです。

検索エンジンからの流入は、有料検索(リスティング広告)と自然検索(オーガニック検索)の2つに分けられます。

有料検索(リスティング広告)の場合は、クリック毎に課金が発生するため、流入が多くなればなるほど比例して広告費が多くかかります。また、継続的に流入を獲得するためには広告費をかけ続ける必要があります。

一方自然検索の場合は、クリック毎の課金は発生しないため、どれだけ流入が増えたとしてもSEO対策にかけた費用以上にはコストはかからず、上位表示している限りは流入を継続的に獲得できるという特徴があります。

さらに、サイト内の目的ページへ遷移しやすい構成によりランディングページへ誘導することができれば問合せや商品購入などのコンバージョンに繋げることができるでしょう。

②広告宣伝費を抑えることができる

SEOで一度、検索上位を獲得することができれば、一定期間上位表示され続けることが多いです。

そのため継続的に広告を出稿し続けた場合と比較して、集客にかかるコストを安く抑えることができる場合があります。

またSEOで上位表示された際のクリック率は、一般的にリスティング広告に比べて高い傾向があります。継続費用がかからない上に、リスティング広告よりも高い集客効果が期待できます。

③コンテンツが資産になる

SEO対策目的で作成したコンテンツは半永久的に残り、顧客アプローチのための資産として活用できます。

サイト内に良質なコンテンツを増やすことで、サイト全体のSEO評価が上がる効果もあります。

また、検索上位を獲得できると安定した流入が見込めたり、集客のみならずセールスにも活用できるなど、一度作成したコンテンツは長い間活用することができます。

④ブランディングができる

副次的な効果ではありますが、SEO対策に取り組むことによってブランディングが可能になります。

SEOはサイトへの流入チャネルのひとつであり、コンバージョンへの直接的な効果が現れにくい場合もあります。

しかし、検索での露出が増えることで自社サービス・自社サイトのブランド認知の向上に繋がります。商品・サービスを検討している見込み顧客に早い段階で認知してもらうことができます。

20年以上のSEO対策の支援!ウィルゲートにSEOを無料で相談してみる

3つのデメリット

①効果が現れるまでに時間がかかる

SEOはスタートしてすぐに目に見える成果が出るわけではありません。

タイトルを変えるだけで順位が上がることもあれば、コンテンツを充実させたり、内部施策を実装しても、なかなか向上しないこともあります。上位表示に向けて地道に取り組む必要があり、成果が出るまでに年単位で時間がかかることもあります。

Googleでも公式に『変更に着手してからメリットが得られるようになるまで、通常は4か月から1年かかります。』と発表しているように、SEOは成果が出るまでに比較的時間がかかる施策です。そのため、「短期間(数週間~1カ月程度)でコンバージョンを増やしたい」という場合には不向きな手法です。

②間違ったSEO対策を行い失敗する恐れがある

SEO対策で成果を上げるためには、正しい専門知識が欠かせません。

キーワードをとにかく詰め込む、被リンクを不自然に増やす、低品質なコンテンツを量産するなど知識のないまま行なった施策が、Googleのガイドライン違反によってペナルティの対象となると、それまで時間をかけて積み上げたものを一気に失う恐れもあります。

安全に、かつ効率よくサイト運用するためには、ガイドラインを理解し、正しい知識を身に付けることが求められます。

③検索エンジンのアップデートによる順位下落リスクがある

Googleはサイトを評価するアルゴリズムを、ユーザーにとってより便利な検索エンジンにすることを目的として定期的にアップデートしています。アルゴリズムアップデートの影響で、これまで上位表示されていたキーワードの順位が急に落ちてしまうことがあります。

このアップデートは定期的に行われるので、一度検索上位を獲得しても、1ページ目に表示されなくなってしまうことも起こりうるのです。

特に、年に数回コアアップデートと呼ばれる大規模なアップデートが実施されると、順位が大きく変動し、トラフィックが大幅に減少してしまうリスクもあります。

-

- これまで起きてきたGoogleのアップデート例

-

- ・ベニスアップデート

-

- ・日本語検索アップデート

-

- ・スピードアップデート

-

- ・クオリティアップデート

- など

ただし前述した通り、Googleのアップデートはユーザビリティの向上を目的としているため、ユーザーのためになるコンテンツを発信できていれば過度に恐れる必要はないでしょう。

常日頃からSEOの最新情報を収集しながら、ユーザーにとって有益なコンテンツを発信し続けることが最も重要です。

【アップデート対策】低品質ページ対策で回復した成功事例はこちら

SEOで検索順位が決まる仕組み

検索順位は、GoogleやYahoo!などの検索エンジンの巡回(クロール)とデータベースへの保存(インデックス)、そして数百ものアルゴリズムによるサイト評価によって決定されます。

クロール

クローラーと呼ばれる検索エンジンのロボットがウェブページを発見・巡回し、そのページの内容を読み込み、コンテンツや画像・ファイルなどを収集することをクロール、またはクローリングといいます。クローラーは検索エンジンごとに存在します。

インデックス

SEOにおけるインデックスとは、検索エンジンのデータベースにWebページの情報が登録されることをいいます。

インデックス(index)は、「見出し」や「索引」といった意味を持っています。Googleなどの検索エンジンには膨大な情報が記録されており、ユーザーがなにかを「知りたい」時にキーワードを検索すると知りたい情報が提示される仕組みとなっています。

クロールによって検出したページにアクセスし、各ページの内容を分析した結果得られた情報をデータベースに保存します。

検索結果の表示

Googleが定める数百ものアルゴリズムに則ってサイトを評価し順位を決定、検索結果に表示させます。

「検索に対する Google の方針」では、「関連性と信頼性が最も高い情報を提供する」ことが第一に明記されています。「ユーザーが求めているコンテンツを提供できているか」という点が特に重要視されており、検索結果にも大きく影響します。

20年以上のSEO対策の支援!ウィルゲートにSEOを無料で相談してみる

SEO対策をする上で知っておくべきGoogleの考え方

Googleは、サイト運営者向けに「ウェブマスター向けガイドライン」や「Google 品質評価ガイドライン」を公開しています。

ガイドラインには、Googleの定める基本方針、コンテンツの評価基準、ペナルティ対象となる不正行為などが明記されています。

Googleの公式ガイドラインに則ってSEO対策を進めることで、ユーザーの利便性が向上し、検索結果の上位に表示されるようになります。必ず目を通しておきましょう。

Googleの掲げる10の真実とは

Googleの発表しているガイドラインなどの中で特に重要なのは「Googleが掲げる10の真実」です。

これはGoogleの設立数年後に策定されたものですが、Googleは今もなお、Googleがこの世に送り出すサービスのすべてがこの事実のとおりであるよう努めています。

言い換えれば、Googleが追い求める検索エンジンのあるべき姿は、この10の事実を読み解くことで見えてくるでしょう。

2.1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

3. 遅いより速いほうがいい。

4.ウェブ上の民主主義は機能する。

5. 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

6.悪事を働かなくてもお金は稼げる。

7.世の中にはまだまだ情報があふれている。

8.情報のニーズはすべての国境を越える。

9. スーツがなくても真剣に仕事はできる。

10.「すばらしい」では足りない。

引用:Googleが掲げる10の真実

ガイドラインの中でも特に重要視すべきポイントを3つ挙げます。

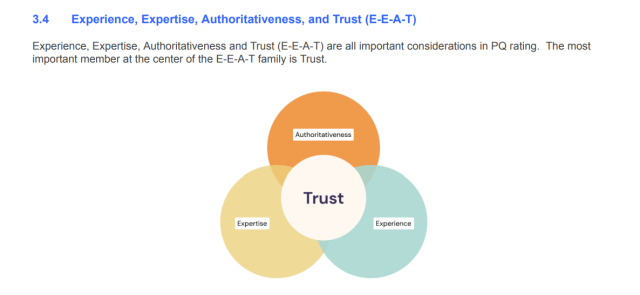

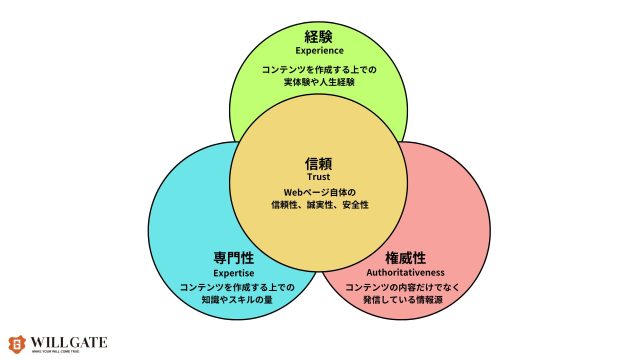

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)

E-E-A-Tとは、ユーザーの検索意図に対して、適切な検索結果を返せているかの評価基準です。「Googleが掲げる10の真実」では複数項目がE-E-A-Tと関連しています。

- Experience(経験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trust(信頼性)

WebサイトのE-E-A-Tを判断する際は、ページとコンテンツのタイプ、コンテンツの作成者、Webサイトの運営者情報、Webサイトの評判など、全てを参考にします。

E-E-A-Tが高ければ、そのWebサイトやページの品質評価が高まり、検索結果の表示順位への影響も考えられるため、SEOの観点からも重要な概念です。

Googleは、上記4指標のレベルが高いサイト(ページ)を評価することを、「検索品質評価ガイドライン」にて公式に言及しています。

最もGoogleが重要視しているTrust(信頼性)を中心に、各基準が高いことが求められます。

SEOにおける「権威性」の重要性|E-E-A-T・YMYLについて解説

YMYL(Your Money or Your Life)

YMYLとは、「Your Money or Your Life」の略語で、「人々の将来の幸福、健康、経済的安定、安全に潜在的に影響を与えるテーマ」を意味しています。2018年8月のコアアルゴリズムアップデートを機に注目を集めました。

「Googleが掲げる10の真実」内で公式に、ユーザーの利便性を第一に考えていると記載しています。

Googleは、下記のようなテーマをYMYLの対象としています。

②市民の権利・義務、政治、法律

③経済

④ショッピング

⑤健康と安全

⑥人々のグループ(人種・宗教・国籍など)

⑦その他

その他には、①~⑥には当てはまらないものの、人々の生活に大きな影響を及ぼすとされるテーマが該当します。ガイドラインには、栄養学や不動産、職探しに関する情報などが例として挙げられています。

YMYLを扱うページに誤情報が載っていると、その情報を信じた人の生活にネガティブな影響を与えてしまいます。よってYMYL領域には、情報の正確性や信頼性を判断するための厳しい基準が設けられています。

YMYLジャンルにおけるSEO対策は?具体的なポイントを4つ解説

不正行為の禁止

「品質に関するガイドライン」の基本方針には、「検索エンジンでの掲載位置を上げるための不正行為をしない」ことが明記されています。Googleが定めるガイドラインに反して不正に検索順位を上げる手法を「ブラックハットSEO」と呼びます。

ブラックハットSEOとは?ホワイトハットSEOとの違いや手法

検索エンジンの精度が低かった時代は、アルゴリズムの穴を突く様々な手法のブラックハットSEOが横行していました。

現在はほとんどのブラックハットSEOの手法が意味を為さなくなっており、無効化もしくはペナルティの対象になるので、誤って不正行為に該当する行為をしてしまわないように十分に注意しましょう。

Googleのガイドラインに則り、「ユーザーにとって本当に価値あるサイト・ページになっているか」を意識したSEO対策を行っていくことが重要です。

Googleのアルゴリズムは日々アップデートされており、その度にWebサイトの評価基準は少しずつ変更されます。常に最新情報をチェックするようにしましょう。

これだけやっておこう!成果最大化のための「実践型SEO対策」10選

本記事を読んでくださっている皆様の中には、「具体的なSEO対策の手法を知りたい!」と考えている方も多いでしょう。

よってここからは、数ある施策の中でウィルゲートが厳選した「実践型」のSEO対策を10個お送りします!

| 【サイト全体の重要なSEO基本施策】 | |

|---|---|

| キーワード戦略 | ・コンバージョンに近いキーワードから着手 ・購買意図の明確なキーワードを優先 ・計画的な記事作成の実施 |

| 競合性を考慮した キーワード選定 |

・競合の流入キーワード分析 ・被リンク評価の確認 ・保有ページ数の比較 |

| 検索意図に応じた CV設計 |

・検索意図の正確な理解 ・適切なCVポイントの設置 ・ユーザージャーニーの考慮 |

| 【ページ単体の重要なSEO基本施策】 | |

| 検索意図への対応 | ・的確な検索意図の理解と回答 ・最小限の手間での情報提供 ・完結した情報の提供 |

| コンテンツ品質管理 | ・定期的な情報更新 ・新しい視点や事例の追加 ・検索意図とのズレ確認 |

| 参考リンクの品質 | ・高品質なリンク先の選定 ・関連性の高い情報源の活用 ・信頼性の高いソースからの引用 |

| 著者情報の明示 | ・プロフィールページの設置 ・経歴・専門分野の明記 ・顔写真・連絡先の提供 |

| 【被リンク評価向上のための施策】 | |

| 競合との差分把握 | ・主要な競合サイトの特定 ・競合サイトの被リンク数と質の分析 ・自社サイトとの差異の明確化 |

| 既存関係からの被リンク獲得 | ・事例取材先への依頼 ・インタビュー協力企業への打診 ・過去の取引先への相談 |

| 被リンクされやすいコンテンツ作成 | ・引用価値の高い調査データの作成 ・プレスリリースでの情報発信 ・引用・リンク条件の明確化 |

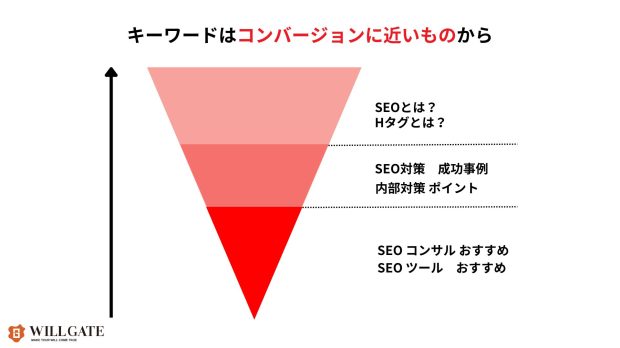

実践型SEO対策その1:キーワード戦略

SEO対策では、コンバージョンに近いキーワードから順番に対策を進めることが基本となります。

例えば、SEOサービス事業者の場合、「SEO ツール おすすめ」「SEO コンサル おすすめ」といった、すでにサービスの利用を検討しているユーザーが使用するキーワードが該当します。

SEO対策は効果が表れるまでに時間のかかる長期的な施策で、100本もの記事作成が必要になることもあります。

そのため、早期に成果を出すためにも、購買意図の明確なキーワードから優先的に対策を進めることが重要です。

成果への近道として、コンバージョンに直結するキーワードを見極め、効果的なSEOツールも活用しながら計画的に進めていくことをお勧めします。

弊社でもコンバージョンに近いキーワードで記事を作成し始めたところ、10記事で資料ダウンロードが4件、問い合わせが1件と、成果が非常に早く現れました。

ドメインのパワーやコンテンツ力によって左右はされるものの、優先的にコンバージョンに近いキーワードを狙うことで、成果創出に比較的早くつながるでしょう。

実践型SEO対策その2:競合性を考慮したキーワード選定

SEO対策では、競合サイトの流入キーワードを把握し、それを基にした戦略立案が重要となります。

SEOは本質的に相対評価で、競合と比較したコンテンツの品質、専門性、信頼性の優位性が検索順位を決定付けます。

そのため、競合サイトの選定には被リンク評価と保有ページ数という2つの重要な指標を基準とし、その上で競合のSEO施策やコンテンツ戦略を詳細に分析していく必要があります。

また、抽出したキーワードをリスト化し、自社サイトとの差分を明確にすることも欠かせません。

競合サイトの包括的な分析は人力だけでは限界があるため、効率的な調査には専用の競合調査ツールの活用を検討することをお勧めします。

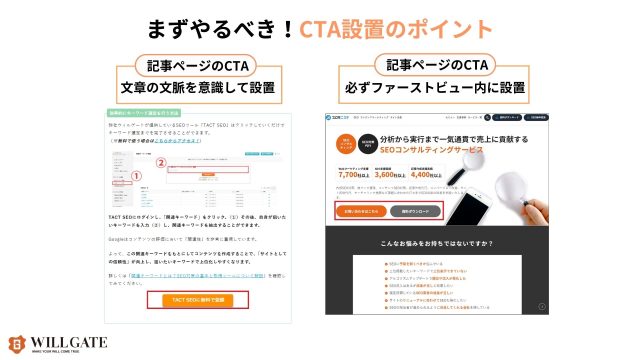

実践型SEO対策その3:検索意図とそれに対応するコンバージョンポイントの設置

SEO対策では検索順位やセッション数だけでなく、各キーワードに適したコンバージョンポイントの設定が重要な成功要因となります。

これは、検索ユーザーの意図とコンバージョンの提案内容の温度感を適切に合わせる必要があるためです。

例えば、「hタグとは?」というキーワードで検索するユーザーは単純な情報収集が目的であり、「SEOコンサルティングの資料ダウンロード」といった高度なコンバージョンポイントは不適切となります。

実際の成功事例として、弊社が支援した買取業者様では、コンバージョンポイントの適切な見直しにより、来店予約フォームへの流入が4倍、予約数が3倍に増加しています。

効果的なコンバージョン設計には、

- キーワードの検索意図を理解しているか

- 検索意図に合わせたコンテンツとコンバージョンポイントを設定しているか

- ユーザーのジャーニーを考慮した段階付けができているか

の3つをかんがえることが非常に重要です。

ウィルゲートは必ず

- 文章の文脈に合わせたCTAの設置

- 必ずファーストビュー内への設置

を意識したCTAの設置を行っています。

よりウィルゲートのSEO対策について知りたい方は、ぜひ、下記から無料相談をお申し込みください。

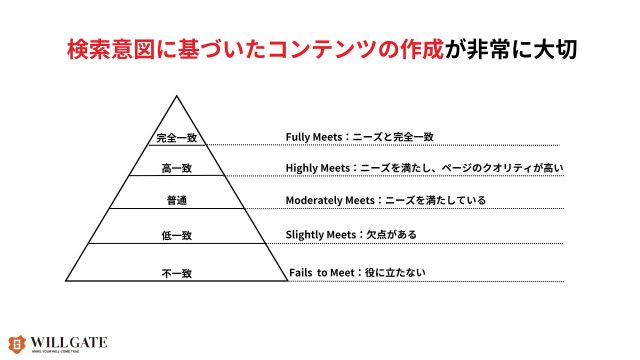

実践型SEO対策その4:検索意図への対応

SEOにおいて、検索意図を正確に理解し、それに応えるコンテンツ作成は極めて重要な要素となります。

特にGoogleは検索品質評価ガイドラインにおいて、「大半のユーザーが即座にかつ完全に満足し、他の検索結果を見る必要がない状態」をFully Meetsとして最高評価に位置付け、検索意図を段階別に細かく評価している旨を記載しています。

大きく、

- Fully Meets:検索ニーズと完全に一致しているコンテンツ

- Highly Meets:ニーズを満たし、ページのクオリティが高い

- Moderately Meets:ニーズを満たしている

- Slightly Metets:欠点がある

- Fails Tto Meets:役に立たない

の5つの指標で検索意図の合致しているか否かを評価しています。

そこで検索意図に合致するコンテンツ作成には、三つの重要な観点があります。

- 検索意図を的確に理解し、具体的に回答しているか

- 検索結果が「最低限の手間」で「即座に」取得・利用できるか

- 明確にニーズに応えており、他の結果を参照する必要がないか

これらの要素を満たすことで、ユーザーにとって真に価値のあるコンテンツを提供することができます。

実践型SEO対策その5:コンテンツ品質管理

リライト(コンテンツの更新)はSEO対策において極めて重要な施策です。

一般的に新規記事作成に注力しがちですが、実際の順位向上にはリライトが大きく貢献します。

SEOは継続的な取り組みが必要で、特に定期的なコンテンツの見直しと更新は、鮮度の維持と変化する検索意図への対応に不可欠な要素となります。

効果的なリライトには三つの重要なポイントがあります。

- 古い情報や統計データを最新のものに更新しているか

- 新しい視点や事例を追加しているか

- 検索意図を再確認し、自社のコンテンツとのズレがないか

これらチェックポイントを確認しつつ、適切な対策を練っていきましょう。

実践型SEO対策その6:参考リンクの品質

SEOにおいて、発リンク(外部へのリンク)の品質管理は、あまり注目されませんが実は重要な要素となります。

Googleのアルゴリズムは、コンテンツの信頼性を評価する際に、リンク先のサイトの質も重要な判断材料としています。

例えば、同じ内容のコンテンツでも、政府サイトの公式データを引用して論を展開する場合と、個人ブロガーの発信を基に展開する場合では、コンテンツの信頼性評価が大きく異なります。

Googleはこうしたリンク先の信頼性の違いをアルゴリズムで判断し、サイト全体の評価に反映させています。

そのため、情報の引用元の選択は、SEO戦略において慎重に考慮すべき重要な要素となります。

実践型SEO対策その7:著者情報の明示

SEOにおいて、コンテンツの信頼性と専門性を高めるために、著者情報の明確な提示は重要な要素となります。

これはGoogleがコンテンツの質を評価する際の重要な判断基準の一つとなっています。

効果的な著者情報の提示には、三つの重要な要素があります。

- 著者のプロフィールページがあるか

- 著者の経歴や専門分野が明確に記載されているか

- 著者の顔写真や連絡先情報が提供されているか

これらの要素を適切に整備することで、コンテンツの信頼性をGoogleに効果的に示すことができます。

20年以上のSEO対策の支援!ウィルゲートにSEOを無料で相談してみる

実践型SEO対策その8:競合との被リンク数の差分を把握

SEO対策における被リンク評価では、まず「競合との被リンク数の差分の把握」を行いましょう。

SEO対策において、被リンクの獲得は特に困難な施策の一つです。

多くの場合、地道な営業活動を必要とします。

よって、追いつきたい競合と自社の差分を明確にし、目標を設定することが重要です。

競合との被リンク差分を把握する際は、以下のポイントを意識しましょう。

- 主要な競合サイトを把握しているか

- 競合サイトの被リンク数と質を分析しているか

- 自社サイトとの違いを明確に把握しているか

実践型SEO対策その9:接点のある企業からの被リンク獲得

SEOの被リンク獲得において、既存の企業間のつながりを活用する方法は、自然で効果的なアプローチとなります。

特に、事例取材やインタビューなど、すでにビジネス上の関係が構築されている企業との関係性を活用することは、被リンク獲得の有効な戦略です。

これらの企業との間には、すでに信頼関係や相互理解が存在しているため、被リンクの依頼をする際により自然な形で話を進めることができます。

過去の取引実績やインタビュー掲載などの具体的な接点があることで、依頼への理解と承諾を得やすくなります。

これは、ビジネス関係を活かした効率的な被リンク獲得の手法といえるでしょう。

弊社もSEO対策で1位を目指していた際、被リンク評価が低いことが大きな課題でした。

よって、過去利用したサービスの事例取材に積極的に応じることで、被リンクの機会を得てきました。

結果、被リンク評価47→62まで向上させることが出来、「SEO対策」で1位を獲得しました。

実践型SEO対策その10:被リンクされやすいコンテンツ作成

SEOにおける理想的な被リンク獲得は、コンテンツの質の高さによって自然に他サイトからリンクが集まる状態を作ることです。

これを実現するには、単なる検索順位向上だけでなく、被リンク獲得を意識したコンテンツ作成が重要となります。

効果的な被リンク獲得のためには、三つの重要な要素があります。

- 調査データなどを引用したくなるようなコンテンツを作成しているか

- プレスリリースなどでコンテンツを広める仕組みを整えているか

- 引用時の条件をプレスリリース内で明記しているか

ただし、これは短期的な成果を期待できる施策ではなく、継続的な取り組みを通じて徐々に強固な被リンク基盤を構築していく必要があります。

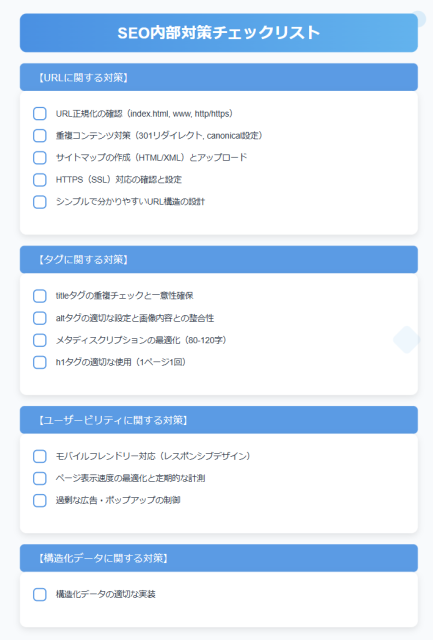

Googleガイドラインに則ったSEOの内部対策チェックリスト

ここからはSEOで上位表示するためのGoogleガイドラインに沿ったSEOの内部施策について説明していきます。

コードを触ったり、サイト制作に関連する部分も多く、慣れるまでは非常に難しい施策です。

今回、分かりやすく、かつ「これだけやっておけば問題ない!!」というものをピックアップしたので、ぜひご確認ください。

index.html、www、http/httpsの正規化

URL正規化は、同じコンテンツに対して複数のURLが混在することを防ぐ施策の一つです。

例えば、以下のURLはすべて同じページを指す可能性がありますが、検索エンジンにとってはそれぞれが異なるURLとして認識されてしまいます。

「index.htmlあり/なし」

- https://www.example.com

- https://www.example.com/index.html

「www あり/なし」

- https://example.com

- https://www.example.com

「http/httpsあり/なし」

- http://www.example.com

- https://www.example.com

正規化を設定していなければ、ユーザーや検索エンジンを迷わせてしまう他、第三者から外部リンクを受けた際に評価が分散されてしまいます。

適切な外部リンク評価を受けるためにも正規化は重要なポイントといえるでしょう。

重複コンテンツ対策

重複コンテンツとは、同一の内容が異なるURLで存在している状態を指します。

これはサイト内部でも外部でも発生する可能性があり、放置するとGoogleからの評価が分散してしまい、SEOパフォーマンスの低下を招きます。

この問題に対する効果的な対策として、主に3つの方法があります。

- 301リダイレクトの使用

- canonicalタグの適切な設定

- robots.txtファイルでの重複ページの除外

これらの対策を適切に実施することで、コンテンツの評価を一本化し、SEO効果を最大化することができます。状況に応じて適切な対策を選択し、早急に実施することが推奨されます。

それぞれの詳しい設定方法に関しては「SEO対策で重複コンテンツを避けるべき理由は?対処法も併せて解説」にてご紹介しています。

サイトマップの作成とアップロード

サイトマップは、検索エンジンとユーザーの両方に対してサイトの構造を明確に伝えるための重要なツールです。

適切に実装することで、Googleのクローラビリティが向上し新規コンテンツの認識が容易になるとともに、ユーザーの回遊率向上と滞在時間の増加にも貢献します。

サイトマップには「HTMLサイトマップ」と「XMLサイトマップ」の2種類があり、それぞれ異なる役割を持ちます。

HTMLサイトマップはユーザビリティの向上を、XMLサイトマップは検索エンジンへの更新情報のインデックス促進を主な目的としています。

SEO対策の観点からはどちらも同等に重要であり、両方を併用することで最大の効果が得られます。そのため、サイトの規模や目的に関わらず、両方のサイトマップを適切に設定することが推奨されます。

具体的な設定方法に関しては

でぜひとも確認してみてください。

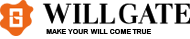

HTTPS(SSL)対応

WebサイトのHTTPS(SSL)対応は、ユーザーの安全性確保とGoogleからの評価向上の両面で重要な要素となっています。

具体的には「http://」から「https://」への移行を指し、2014年にGoogleが検索順位の決定要素の一つとして正式に認定しました。

この動きは業界全体に大きな影響を与え、2015年のウィキペディアのSSL化を契機に多くのWebプラットフォームが対応を進めました。

その結果、2019年時点で検索結果に表示されるWebサイトの93%がSSL化を完了するまでになっています。

これは、HTTPS対応が現代のWebサイトにおける標準要件となっていることを示しています。

未だSSL化に対応していないサイトは、ユーザーの信頼性とSEO評価の両面で不利な立場に置かれる可能性が高いため、早急な対応が推奨されます。

これは一時的なトレンドではなく、Webの基本的なセキュリティ要件として確立されています。

SSL化に関する費用等は「Googleが全面支持する「常時SSL」のSEO対策への影響とは」にて詳しくご紹介しています。

内部リンクの適切な設定

内部リンクはSEO対策の中でも特に重要な要素で、主に3つの重要な効果があります。

- Googleのクローラーの回遊を促進できる

- 検索結果で上位化したいページをGoogleで認識させられる

- ユーザーのサイト内の回遊を助ける

特にクローラーの回遊促進は重要で、Googleは既存ページから内部リンクを通じて新規コンテンツを発見します。

内部リンクがない場合、新規コンテンツは適切にインデックスされない可能性があります。

また、内部リンクを通じてGoogleの評価を特定のページに集中させることで、重要ページの上位表示を促進できます。

効果的な内部リンク設定には3つの重要なポイントがあります。

- 関連性のあるページのURLをリンクする

- 記事の文脈似合うように自然な流れで設置する

- 過度に設置しすぎない(スパムとして認識される)

内部リンクに関する詳細は「効果的な内部リンクの設計方法とは?上位表示に必要な理論と実例をご紹介」にてご紹介しています。

弊社が実際にご支援した結婚情報サイトを運営する企業様は、検索順位が落ち、大幅にPV(ページビュー)が落ちてしまったことに課題を持たれていました。

そこで、内部リンクをつなぐことでメイントピックとの関連性をGoogle に伝える施策(トピッククラスター)を実施し、2ヶ月で、ユニークユーザー数157%UP、PV数161%UP、50位に落ち込んだ記事が10位以内に回復するなどの成果につなげました。

わかりやすいURL構造の設計

URLの構造は、SEO評価への直接的な影響は小さいものの、ユーザビリティの観点から重要な要素です。

効果的なURL設計には、キーワードの含有、シンプルさ、読みやすさ、不要なパラメータの排除という4つの基本原則があります。

ただ、現状URLが複雑になってしまっている場合は、むやみにURLを変更する必要はありません。

GoogleはURL単位でページを認識しているため、今のURLを変更してしまうと、ページの評価がゼロに戻ってしまいます。

必ずリダイレクト処理を行える体制を整えたのち、無理のない範囲で変更していくことをおすすめします。

title(タイトル)タグの重複チェックと一意性確保

titleタグは検索結果ページ(SERP)に表示されるタイトルを定義する重要な要素で、Googleのランキング要因の一つとして扱われています。

これは単なるページタイトルではなく、ユーザーが検索結果から各ページを区別するための重要な手がかりとなります。

titleタグの重複は深刻な問題を引き起こす可能性があります。

複数のページで同じtitleタグを使用すると、Googleとユーザーの両方がページの区別を困難に感じ、結果として評価の分散やユーザーの混乱を招くことになります。

効果的なtitleタグ管理には、3つの重要なポイントがあります。

- 各ページのタイトルが一意であることを確認

- キーワードが自然に含められているか確認

- 他社のサイトと比べて自社のタイトルは可能な限り固有のものか

これらの要素を適切に管理することで、検索エンジンからの評価向上とユーザビリティの改善を図ることができます。

最適なタイトル文字数とは?SEOに効果的なタイトルの作り方を解説

altタグの適切な設定と画像内容との整合性

altタグは、画像に関する重要な情報を提供するSEO対策の基本要素の一つです。

主な目的は二つあります。

- 画像が表示されない場合や視覚障害のあるユーザーのスクリーンリーダー向けの代替テキストとして機能すること

- Googleが画像の内容を正確に理解するための補助情報として働くこと

Googleは高度な画像認識能力を持っているものの、完全な理解には限界があります。適切なaltタグを設定することで、Googleは画像の内容をより正確に理解し、画像検索結果への表示も可能になります。これは新たなユーザー層からのセッション獲得につながる可能性があります。

したがって、Webサイトの画像には必ず適切なaltタグを設定することが推奨されます。これはアクセシビリティの向上とSEO効果の両面で重要な施策となります。

altタグの設定方法は非常に簡単です。

画像をページに挿入すると、HTMLに下記のようなコードが出てきます。

img src=”ここに画像のリンクを入れる” alt=”ここに画像の説明を入れる”

ここの「alt=”ここに画像の説明を入れる”」のところに画像の説明を入れます。

メタディスクリプションの最適化

メタディスクリプションは、検索結果ページでタイトルの下に表示される説明文です。

SEOのランキング要因には直接影響しないものの、ユーザー行動に大きな影響を与える重要な要素です。

主に

- クリック率(CTR)に影響を与える

- 離脱率の減少につながる

の2つの重要な効果があります。

ユーザーは検索結果画面でメタディスクリプションを通じて、クリック前にページの内容を把握できます。

適切に設定されたメタディスクリプションは、ユーザーの期待と実際のコンテンツの内容を一致させることで、クリック率を向上させ、同時に不要な離脱を防ぐことができます。

効果的なメタディスクリプション作成には

- 文字数を80字~120字で設定

- 記事の内容を簡潔かつ具体的に示す

- 狙っているキーワードを適度に含める

- ユーザーに読むメリットを伝える

の4つのポイントが重要になります。

これらの要素を適切に組み合わせることで、検索結果からの効果的なユーザー誘導が可能になるのです。

h1タグの適切な使用

h1タグは、ページの主要な見出しとしてGoogleにコンテンツの主題を伝える重要な要素です。

Googleは公式には複数のh1タグ使用を許可していますが、これは実務上、避けるべきでしょう。

なぜなら、複数のh1タグはページの主要メッセージを不明確にし、Googleがコンテンツの意図を正確に理解することを妨げるためです。

そのため、1ページにつき1つのh1タグを使用することが推奨され、これによってページの意図が明確になり、Googleとユーザーのコンテンツ理解を促進することができます。

実際に弊社が支援した海外旅行予約サイトを運営する企業様は、複数ページでの主要タグ(title、description、h1等)の重複を修正することで、トップ10キーワード数が270から345まで増加し、128%改善を達成しました。

こちらも確認:【完全版】ウィルゲート監修SEOチェックリスト

モバイルフレンドリー対応

現代のウェブサイトでは、すべての端末(PC、スマートフォン、タブレット)での閲覧のしやすさが重要です。

特に、モバイルユーザー数がPCユーザーを上回る現状を受け、Googleは「モバイルファーストインデックス」を評価基準として採用しています。

これは、以前のPC優先からモバイル優先の評価へと大きく方針を転換したことを意味します。

この変更により、モバイル対応が不十分なサイトは、上位表示はおろか、Googleにインデックスされること自体が困難になっています。

主には、

- レスポンシブデザインの採用

- モバイル版サイトの存在(適切な切り替え)

- タップターゲットの適切なサイズと間隔

- 読みやすいフォントサイズ

の4つの重要な要素を確認しておくことが重要です。

対応状況の確認には、

- Google Seaech Consoleの「モバイルフレンドリーテスト」

- Chrome DevTools のモバイルシュレーション機能

などのツールが活用できます。

これらを用いて継続的なモニタリングと改善を行うことが、現代のSEO対策では不可欠となっています。

ページの表示速度の最適化と定期的な計測

ページ速度はSEOとユーザー体験の両面で重要な要素です。

2018年にGoogleがページ読み込み速度をランキングシグナルとして採用すると公式に発表し、その重要性は一層高まっています。

特にユーザー行動への影響は顕著で、KissMetrics社の調査によると、3秒以上の表示時間がかかるページでは40%以上のユーザーが離脱するという結果が出ています。

この問題に対しては、GoogleのPage Speed Insightなどの公式ツールを活用して、自社サイトの表示速度を定期的に計測・分析することが推奨されます。

これは単なる技術的な問題ではなく、ユーザー離脱の防止とSEO評価の向上という両面で、ビジネスに直接影響を与える重要な要素となっています。

詳しいページ表示速度に関する計測方法や改善方法は「ページ表示速度の計測・改善方法|Googleが重視する理由と対策」にてご紹介しています。

過剰な広告・ポップアップの制御

SEOにおいて、ユーザーが求めるメインコンテンツへの素早いアクセスは非常に重要な要素です。

過剰な広告、ナビゲーション、フォームなどのサブコンテンツは、ユーザーエクスペリエンスを損なう可能性があり、結果としてGoogleの評価低下につながる可能性があります。

効果的なコンテンツ配置には3つの重要なポイントがあります。

- 広告が過剰で、ユーザー体験を妨げていないか

- ナビゲーションや検索機能が使いやすい位置に配置されているか

- ユーザーに意図せずクリックしてしまうような場所にCTAを設置していないか

これは単なる表示の問題ではなく、ユーザーの快適な閲覧体験を確保するための重要な要素となります。

過度な収益化やコンバージョン追求がかえってユーザー体験を損ない、結果的にサイトのパフォーマンスを低下させる可能性があることを認識する必要があります。

構造化データの適切な実装

構造化データは、検索エンジンがWebページの内容をより正確に理解するためのコードで、リッチスニペットとして検索結果に表示される可能性を高める重要な要素です。

これにより、ユーザーは画像、レビュー、Q&Aなどの形で、検索結果からページの内容を視覚的に把握しやすくなります。

効果的な構造化データの実装には、3つの重要なポイントがあります。

- データ対応は推奨されるSchema.orgタイプを選択しているか

- 必須プロパティがすべて記入されているか

- ページの内容と構造化データが一致しているか

ただし、構造化データの記述は技術的に複雑なため、

- Google構造化データマークアップ支援ツール

- Google Search Console の「強調スニペット」レポート

- Schema Markup Validator

の利用が重要視されます。

これらのツールを適切に活用することで、より効果的な構造化データの実装が可能となり、検索結果での視認性向上につながります。

SEO対策の費用の相場

SEO対策はいきなり自走するには非常に難しく、専門的な知見も施策を実行するリソースも必要になります。

よってここからはまずはSEO対策を外注から始めたい・外注を検討しているという方に向けた「SEO対策の費用相場」についてお話します。

| 外注内容 | 概要 | 費用相場 |

|---|---|---|

| SEO総合コンサル | SEO対策の全体支援 | 30万円以上 ・通常: 月50〜80万円 ・大規模: 月100万円以上 |

| サイト設計コンサル | SEOに対応したサイトの制作支援 | 約20万円 |

| コンテンツ支援 | 記事作成の代行支援 | 月10万〜50万円 ・記事: 3万〜10万円/本 ・レポート: 10万円〜 |

| 内部対策支援 | サイト内部の最適化支援 | 10万〜50万円 |

| 外部対策支援 | 被リンクの獲得支援 | 1〜15万円 (月額 or 成果報酬) |

SEOコンサルティング(総合コンサル)の費用相場

大規模なSEO対策を包括的に支援する総合コンサルティングサービスです。

調査・分析から戦略立案、サイト改善、コンテンツ制作まで、一貫したSEO対策のサポートを提供します。

長期的な取り組みとして、継続的な改善と調整を通じてサイトの価値向上を目指します。

主な特徴と内容:

- 月額費用:30万円~(実績企業は50万円~80万円)

- 大規模サイト案件:100万円以上

- 長期的な月額固定制が主流

主なサービス内容:

- 詳細な現状分析とキーワード調査

- 競合分析と効果的なSEO戦略の策定

- サイト構造の最適化提案

- 内部対策の技術的サポート

- コンテンツ改善のアドバイス

- SEO最適化されたコンテンツ企画・作成

- ライティング指導・添削サービス

- 記事構成の提案と支援

期待される効果:

- Googleによる適切なサイト評価の実現

- ユーザビリティの向上

- 検索エンジンからの評価向上

- ユーザーにとって価値のある情報提供の実現

- サイト全体の継続的な改善と成長

弊社ウィルゲートがSEOコンサルティングで支援させていただいたお客様は、メディアの立ち上げから支援をさせていただき、記事作成の支援から被リンク評価の向上まで総合的に、かつ徹底的に支援をしたことで、7ヶ月でSEO目標500%超、売上が2倍を達成しました。

SEOサイト設計コンサルティングの費用相場

新規サイト構築や大規模リニューアル時に特化したサービスで、初期段階からSEO対策観点での最適化を考慮したサイト設計を提供します。

SEO対策を主力のマーケティング戦略にしたい会社の将来を見据えた投資型のコンサルティングです。

主な費用相場:

- 基本費用:20万円前後

- 小規模サイト:10万円~

- 大規模・複雑なサイト:100万円以上

- 支払い形態:一括支払いが主流

主なサービス内容:

- 綿密な調査と分析による課題抽出

- 目的に合わせたキーワード戦略立案

- 効果的なサイト構造の設計

- 長期的なコンテンツ戦略プランニング

- 技術的SEO要件の定義と実装設計

- 検索エンジン評価基準への最適化

期待される効果:

- サイト公開後の早期効果発現

- 後発的な修正コストの削減

- 長期的な運用コストの最適化

- 検索エンジンに評価される基礎構造の確立

コンテンツSEO

SEO最適化された記事作成を通じてサイトのアクセス向上を目指すサービスです。

質の高いコンテンツを継続的に提供することで、検索エンジンからの評価を高め、オーガニックトラフィックの増加とブランド価値の向上を実現します。

主な費用相場:

- 月額費用:10~50万円

- 記事単価:数千円~10万円/記事

- レポーティング:10万円~/月

主なサービス内容:

- ターゲットユーザーの検索傾向分析

- 効果的なキーワード選定

- 競合調査と差別化ポイントの特定

- SEO最適化された記事構成の提案

- 専門ライターによる記事作成

- 編集・校正サービス

- 専門分野における専門家監修

- 定期的な効果測定とレポーティング

期待される効果:

- 検索エンジンからの評価向上

- オーガニックトラフィックの増加

- ブランドの信頼性向上

- ユーザーにとって価値のある情報提供

- 長期的な集客力の強化

弊社ウィルゲートがコンテンツSEOの支援をさせていただいたお客様は、SEOツールを活用し、新規記事作成・リライトを効率化したことで施策開始4ヵ月でビッグキーワードで検索1位を獲得し、コンバージョン率の向上も記録しました。

内部SEO対策支援

サイト内部の最適化を専門的に行うサービスで、SEO対策の基礎となる重要な要素です。

検索エンジンのクローラーが効率的にサイトを巡回・評価できる環境を整え、他のSEO施策の効果を最大化する基盤を作ります。

主な費用相場:

- 基本費用:10万円~50万円

- 支払形態:一括支払い型が主流

- 継続的なメンテナンス費用も考慮が必要

主なサービス内容:

- サイト構造の最適化

- メタタグの調整と改善

- 内部リンク構造の最適化

- ページ表示速度の改善

- モバイル対応の最適化

- レスポンシブデザインの設定

- クローラビリティの向上

- 技術的な問題点の改善

期待される効果:

- 検索エンジンによる正確なサイト評価

- 他のSEO施策の効果向上

- クローラーの効率的な巡回実現

- ユーザー体験の向上

- 長期的で安定的なSEO効果の基盤構築

外部SEO対策支援

サイトの信頼性と権威性を高めるため、質の高い外部サイトからの被リンク(バックリンク)獲得を支援するサービスです。

Googleのガイドラインに準拠した適切な手法で、長期的な視点での外部SEO対策を提供します。

主な費用相場:

- 月額固定費用型:1~15万円/月

- 成功報酬型:1~100万円以上/月

料金体系の特徴:

- 月額固定費用型:

- 継続的な対策実施が可能

- 長期戦略が立てやすい

- 予算管理が容易

- 成功報酬型:

- 初期リスクが低い

- 目標達成時のみ費用発生

- 成功時は高額になる可能性あり

期待される効果:

- 検索順位の向上

- サイトの信頼性向上

- ドメインの権威性強化

- 自然な被リンク獲得

- 長期的なSEO効果の実現

推奨される活用方法:

- 内部SEO対策との併用

- コンテンツSEOとの連携

- 総合的なSEO戦略の一環として実施

- 長期的な視点での取り組み

外部SEO対策の支援(被リンク獲得支援・代行サービス)には注意が必要です。

Googleは不自然な被リンク獲得を厳しく禁止しており、これに違反するとペナルティを受ける可能性があります。

具体的には被リンクの購入です。

金額を一定支払うことで、大量のサイトからリンクをもらうことができるサービスですが、これは重大なペナルティに該当します。

こういったペナルティに該当する施策を提案する会社も少なくありません。SEO対策会社を選ぶ際は、その会社の手法が検索エンジンのガイドラインに沿ったものであるか十分に確認することが重要です。

適切な外部SEO対策は、「被リンクの獲得を支援する」というコンセプトが適切であり、基本的にはサイトの信頼性と権威性を高めるために、長期的に被リンク獲得の施策にとりくみます。

SEOツールを活用したSEO対策

SEO対策では、膨大なデータを取り扱います。

そんなデータの取得や分析を行う際、SEOツールをうまく活用できれば、効率的に、かつ精度高くSEO施策を進めることが可能です。

しかし、一重にSEOツールと言っても無料から有料のツールまで様々なものがあり、それぞれ得られる情報が異なります。狙いたいキーワードの順位モニタリングやSEO記事の執筆、Googleからのサイト評価の確認など、目的や用途に応じてSEOツールを使い分ける必要があります。

SEOツールを導入するメリット

まずは、SEOツールについて知識を深めてもらうため、導入する主なメリット・デメリットについて解説させてください。

始めにメリットについてお話します。

調査や分析にかかる工数の削減ができる

SEOツールを導入することで、キーワードの検索ボリューム把握や競合サイトのSEO戦略考察に加え、被リンクチェックを効率化し、大量のデータを迅速に解析することができます。

SEO対策では、キーワード選定やコンテンツ最適化、競合サイト分析に多くの労力と時間が必要となります。

これにより、作業を簡略化して時間を節約でき、より重要な戦略策定やマーケティング活動に集中できるようになります。

SEOツールを活用することで、SEO調査や分析の労力を最小限に抑え、検索エンジンでの高い可視性を実現することができるのです。

サイトの改善点を正確に洗い出すことができる

高度なアルゴリズムを搭載したSEOツールでは、タイトルタグやメタディスクリプションの最適化のみならず、内部リンク構造の改善やページ表示速度の加速など、検索エンジンの順位決定に大きく影響する要素を総合的に分析します。

ツールを活用することで、調査の手間をかけることなく自社サイトのSEO問題を自動で診断し、修正すべき点を具体的かつ戦略的に把握し、サイトの検索パフォーマンスを大幅に向上させることができます。

SEOツールを導入するデメリット

続いて、SEOツールを導入するデメリットについてお話します。

担当者に一定のSEOリテラシーが求められる

SEOツールは導入することで多くのメリットがありますが、一方で担当者に一定のSEOリテラシーが求められます。

基本的な知識や分析のスキルがないとツールが操作できなかったり、たたき出したデータをうまく施策の反映できなかったりします。

SEO対策について全くの初心者の場合は、まずはコンサルティングサービスによる総合的な支援を検討することをお勧めします。

最新のSEO対策の情報についていけない可能性がある

SEOツールのデメリットとして、最新のSEO対策の情報についていけなくなってしまう可能性が挙げられます。

SEOツールはあくまで、「担当者が自走して運用すること」が前提にあります。

つまり、手厚いサポートが必ず保障されるわけではありません。

多くのSEO会社は、常にキーワードの順位やGoogleのアルゴリズムを定点観測しており、最新のSEO情報や大規模なアップデートによる変動等をいち早く教えてくれます。

しかし自走を前提としているため、最新の情報や大規模なアップデートへの対策などに送れてしまう可能性が非常に高くなってしまうのです。

ウィルゲートが提供する「TACT SEO」は、上記のデメリットをすべて解決できるSEOツールです。

支持率・使いやすさ・成果が期待できるの3つの観点でNo.1の評価をもらっています。

また、ツールを使った内製化の支援に力を入れており、サポートの体制の満足度は94%を達成しています。

SEOのトレンド共有会や記事作成ノウハウの勉強会などの毎月複数回開催しているため、初心者でも十分SEO対策の知見をつけることができます。

まずは無料でTACT SEOを使ってみませんか?

SEO対策に必要不可欠な無料ツール

SEO対策を進めるにあたって必要なツールを3つ紹介します。

1.Google Analytics

Google Analyticsは、Googleが提供している無料のアクセス解析ツールです。

これを活用することで、記事ごと・ユーザー層別・時期別など、セグメントに分けたアクセス状況を細かく分析することが可能になります。

Google Analyticsの初期設定と使い方

Googleアナリティクス4(GA4)の設定方法

2.Google Search Console

Google Search Console(グーグルサーチコンソール)とは、クローラーがどのようにサイトを認識しているかを確認・管理できるツールです。検索キーワードのクリック数や表示回数といった検索パフォーマンス、インデックス状況やクロール状況、外部 / 内部リンクの状況など、SEO対策において重要な要素やエラー状況を画面上で直接確認することができます。

3.TACT SEO

「TACT SEO」は、キーワード調査や日々の順位計測、サイト内のSEO課題の発見などSEO対策を行うために必要な機能が一つになったツールです。

無料でお試しできるので、SEOの効果計測ツールを検討している方は是非ご登録ください。

SEO対策の成果を最大化する有料ツール

ここからは、SEO対策を内製化して進めていきたいという方に向けて、おすすめの有料ツールをご紹介します。

| ツール名 | 主な機能 | 料金プラン(月額/税込) |

|---|---|---|

| TACT SEO | ・キーワード選定~記事作成/リライトまでAIで一気通貫支援。 ・初心者でもSEO業務工数を90%削減 |

月90,000円~ 初期費用10,000~ |

| SEARCH WRITE | ・成果に繋がるキーワードの提案機能 ・AIによる施策提案が可能 |

月59,800円~ 初期費用:59,800円 |

| tami-co | ・3分で完了する高速分析が強み ・ドラッグ&ドロップで感覚的に利用可能 |

スタンダード:月82,280円 |

| EmmaTools | ・SEO品質の数値化機能 ・コンテンツスコア管理 |

企業向け:月71,500円 |

| Keywordmap | ・2分で完了する競合分析 ・ニーズマップ機能 |

要問合せ (無料トライアルあり) |

| Sienca インサイト |

・トピッククラスター分析に強み ・関連キーワード自動抽出 |

月55,000円 |

| MIERUCA | ・AI活用の分析機能搭載 ・200以上の学習動画を実装 |

要問合せ (無料トライアルあり) |

| Pascal | ・競合分析機能 ・流入キーワード分析 |

プロ:月110,000円 |

※ツール名をクリックしていただければ、各ツールのLPに飛びます。ぜひお問合せにご活用ください。

TACT SEO

SEO対策」で1位を獲得したノウハウを基に開発されたコンテンツSEOツールです。特に記事作成に重点を置いており、キーワード選定から記事構成、コンテンツ作成までを効率的に支援します。

主な機能と特徴:

- 検索結果の傾向分析によるキーワード選定機能

- ChatGPT連携による見出し・本文の自動作成(工数90%削減)

- 上位ページとの差分をワンクリックで抽出

- SEO基礎から学べる手厚いサポート体制

- 1時間程度での記事作成が可能

SEARCH WRITE

誰でも簡単に運用できることを目指したコンテンツマーケティング・SEOツールです。競合分析から記事作成、効果測定まで一貫して行える総合的なプラットフォームとして設計されています。

主な機能と特徴:

- 関連キーワード調査と競合サイト分析機能

- AIによる新規記事企画と改善提案

- Google Analytics・Search Consoleデータ連携

- チェックボックス形式のタスク管理

- ライセンスフリーでのチーム運用対応

tami-co

CROCO社開発のコンテンツSEO特化型ツールです。高速な分析機能と直感的な操作性により、効率的なコンテンツ作成をサポートします。

主な機能と特徴:

- 3分で完了する高速分析機能

- ドラッグ&ドロップによる構成案作成

- 上位サイトの見出し構造分析

- キーワード設置状況の可視化

- 料金:54,780円~132,000円/月(税込)

EmmaTools

SEOライティングに特化した記事作成支援ツールで、SEOの品質管理と外部ライター管理を効率的に行えるのが特徴です。

主な機能と特徴:

- SEO品質の数値化・可視化機能

- 上位表示サイトの構成分析

- キーワード選定サポート

- コンテンツスコアによる順位管理

- 料金:個人33,000円/月、企業71,500円/月(税込)

Keywordmap

機械学習とビッグデータを活用した次世代型のSEO対策ツールです。特に市場分析と競合分析に優れた機能を提供します。

主な機能と特徴:

- 2分で完了する競合分析

- ニーズマップによるキーワードグルーピング

- 共起語分析と重要度評価

- Web広告文責機能

- 上位6サイトの獲得キーワード分析

Siencaインサイト

コンテンツマーケティングとSEOの分析・企画に特化したツールで、特にキーワード分析と記事企画での活用に強みを持ちます。

主な機能と特徴:

- トピッククラスター分析によるコンテンツ設計

- 軸キーワードからの関連キーワード自動抽出

- 競合サイトの包括的な分析機能

- ターゲットユーザーの興味関心分析

- 料金:無料~110,000円/月(税込)

MIERUCA

SEO対策とコンテンツマーケティングを総合的にサポートする、コンサルティング型ツールです。機能面の充実に加え、担当者の育成まで含めた包括的なサポートを提供します。

主な機能と特徴:

- AI活用による40以上の分析機能

- 200以上のSEO学習動画コンテンツ

- サジェストの自動グルーピング

- UI/UX分析機能

- リアルタイムの質問対応可能なオンラインセミナー

Pascal

使いやすさを重視したSEO・コンテンツマーケティングツールです。初心者でも理解しやすい分析結果の提示と、具体的な改善提案が特徴です。

主な機能と特徴:

- 視覚的でわかりやすい競合分析

- 流入キーワード分析と優先度判定

- 自動順位チェック機能

- 初心者向けの改善指示書自動生成

- 料金:88,000円~165,000円/月(税込)

もっと詳しくツールについて検討したい方は下記のSEOツールの一覧をご確認ください。

おすすめのSEOツール一覧

2025年以降のSEO対策はどうなる?最新情報とSEO対策を解説!

これまでSEO対策に取り組んできた方も、これからSEO対策に取り組まれる方にも、皆さん共通して「2025年以降の最新のSEO対策はどうなるのか?」が非常に気になるポイントかと思います。

ここからは、実際の統計データやGoogle公式からの引用を用いつつ、2025年以降のSEO対策の最新情報について解説していきます!

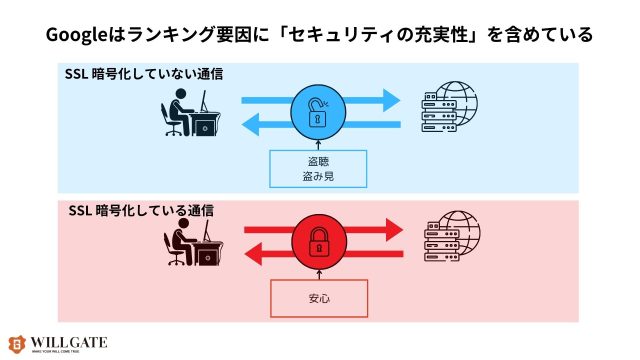

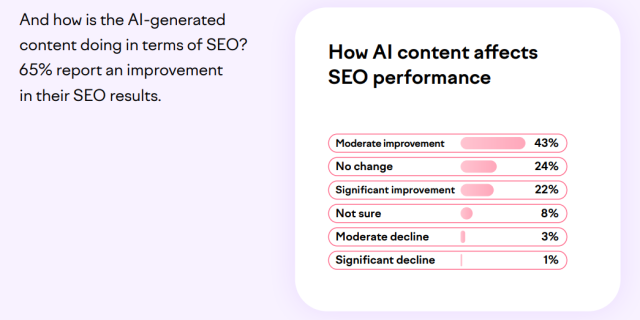

生成AIの活用をベースとしたSEO対策の一般化

昨今、生成AIの活用をベースとしたSEO対策が一般化しつつあります。

2024年にSemrushが実施した世界中の 2,600 社以上の企業を分析した調査によると、

- 65% の企業が AI のおかげで SEO の結果が向上した

- また、67% のマーケターが AI の使用によりコンテンツの品質が向上すると感じている

- 68% が AI によりコンテンツ マーケティングの ROI が向上した

ということが明らかになりました。

このことから、2025年以降のSEO対策は、より生成AIを活用をベースとしたSEO対策が一般的になるでしょう。

実際にGoogleも、生成AIを活用してコンテンツを作成することについて否定的な姿勢を取っているわけではありません。

あくまでGoogleは、「ユーザーファーストで高品質なコンテンツ」が作成できれば、そのプロセスは問わないと発表しています。

つまり、2025年以降のSEO対策では「AIを使って効率的な記事作成が一般化していく」のではないでしょうか。

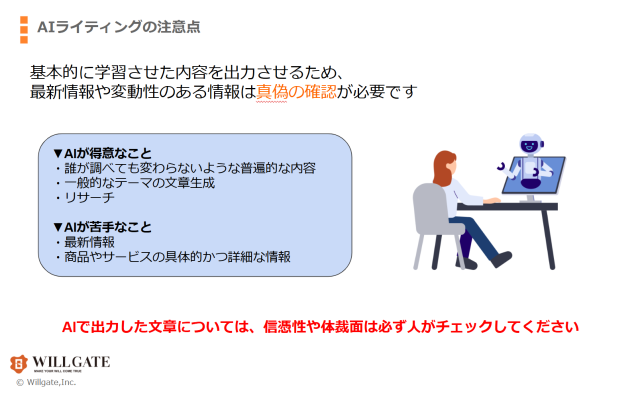

AIを使ったSEO対策、主に記事作成については「公開前に必ず最終チェックは人間によって行う」ことを徹底してください。

生成AIは、

- 誰が調べても変わらない普遍的な内容

- 一般的なテーマの文章生成

- リサーチ

という分野に強みを持っていますが、

- 最新の情報

- 商品やサービスの具体的な情報

の出力が苦手です。

これによってハルシネーション(生成AIが事実無根な内容を出力してしまうこと)が起きてしまう可能性もあります。

生成AIに頼り切ってしまうのではなく、必ず人間によるチェックを挟むようにしましょう。

もし、よりSEO対策×生成AIの理解を深めたいという方は「AI時代のSEO攻略ガイド【完全版】」をダウンロードしてみてください。

\「SEO対策」で1位を取った弊社のSEO×AI活用ノウハウを無料配布!/

AI Overview(旧SGE)について

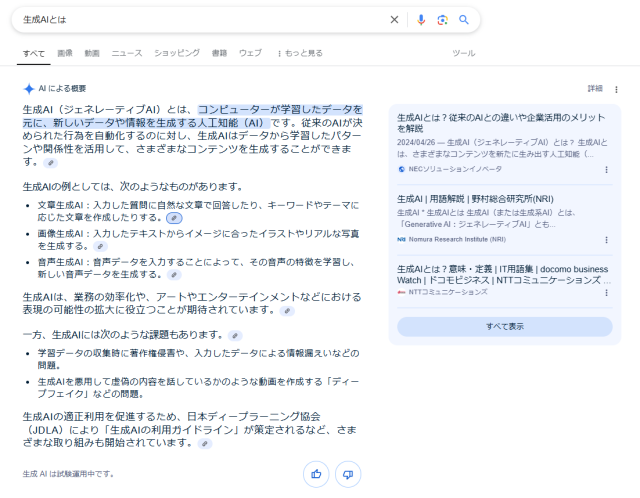

2025年以降のSEO対策では、 AI Overview(旧SGE)をはじめとした生成AIによる検索結果に注目が集まるでしょう。

Googleは2023年8月ごろにSGE(Google Search Generative Experience)を試験的に導入し、そして2024年8月より「AI Overview」を検索結果のデフォルトとして公式に表示開始しました。

※2025年1月時点の結果です。

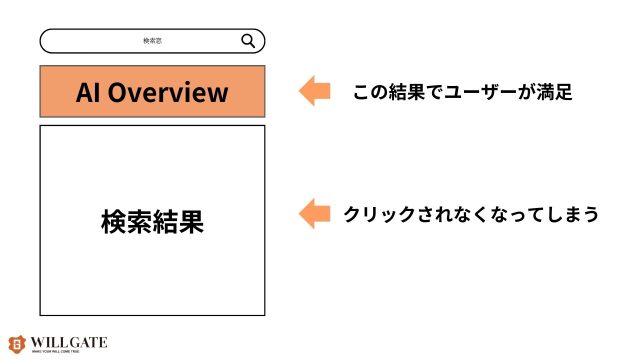

AI Overviewが導入されたことによって「SEO経由のサイト流入の減少」が危惧されています。

AI Overviewは、検索結果の上位ページよりも上部に表示され、キーワードの検索意図にシンプルに、かつ分かりやすく回答してくれる文章が生成されます。

これにより、検索ユーザーがページに訪れなくても知りたいことを知れてしまうため「ゼロクリック検索(検索したものの、ページを訪問せず離脱してしまう検索)」が増えてしまうのです。

実際に「8割以上がAI Overviewよるクリック率低下を認めている」という調査結果も明らかになっています。

ここまでのお話から「AI OverviewによってSEO対策は意味をなさなくなるのでは?」と感じてしまうのではないでしょうか。

しかし、実際はSEO対策の重要性は2025年以降も依然として高く、重要なマーケティング施策として位置づけられています。

その理由は下記2点です。

- AI Overviewはコンバージョンにつながるキーワードには影響がない

- AI Overviewでは経験に基づく独自性のあるコンテンツを出力できない

商品・サービスのレビューや比較など、商品の購入検討や比較を目的としているキーワードの場合、最新情報やサービスに関する具体的な詳細が必要です。

生成AIが得意とするのは「〇〇とは」や「〇〇 方法」といった情報収集系のキーワードであり、商品の購入検討や比較をしているユーザーに向けた、最新情報やサービスに関する具体的な詳細を出力することは苦手なのです。

さらに、それらの情報は、SEO対策の中でもコンバージョンにつながりやすいキーワードになります。

サイトへの流入数は減少するかもしれませんが、Web経由のコンバージョンを追いかける担当者にとって、成果を出すためにやるべきことはさほど変わらないといえるでしょう。

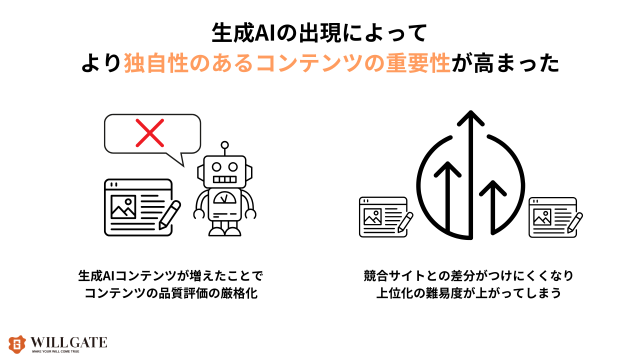

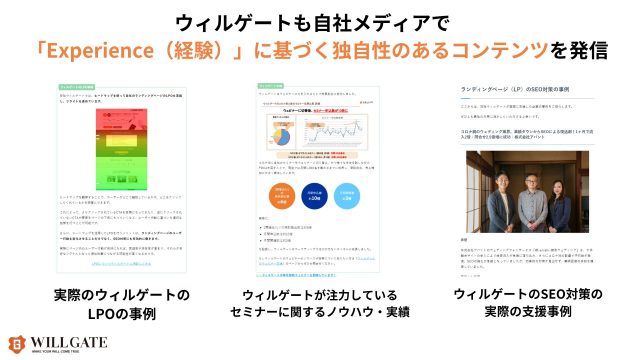

経験に基づく独自性を重視したコンテンツ作成

2025年のSEO対策は、「経験に基づく独自性のあるコンテンツ」の重要性が高まります。

先述の通り、この先、SEO対策への生成AIの活用はより一般的になります。

従来のように記事の企画や執筆にかけていた時間が一気に削減され、生成AIの豊富な知識に基づいたコンテンツが大量に公開されるでしょう。

そうすると、Googleもコンテンツの評価基準を厳格にせざるを得なくなり、検索上位化どころか、インデックス(Googleのデータベースにページが登録されること)さえも難易度が高くなってしまいます。

実際に2024年3月時点のコアアルゴリズムアップデートでは、生成AIにより大量の独自でないコンテンツを作成したサイトが検索順位を落とされてしまいました。

さらに、生成AIによって一定のクオリティを担保した記事が公開されることで、各サイトがコンテンツの品質で差別化しにくくなります。

これは競合サイトとの差分がつけにくくなることで、よりSEO対策の難易度が高まってしまうことを示しています。

これら生成AIの影響を受けないためにも「独自性を重視したコンテンツ」に注力する必要があります。

独自性のあるコンテンツとは、Googleが提唱しているE-E-A-Tのうち、特に「Experience(体験)」に該当するコンテンツを指しています。

経験に該当するコンテンツとは

- 実務経験や商品の利用経験などの実体験に基づいたコンテンツ

- 個人が活きてきた過程で培った人生経験に基づいたコンテンツ

を指しています。

自身が体験したことは唯一無二であり、独自性のあるコンテンツを形作る重要な土台になります。

ウィルゲートが運営する本メディア「プロモニスタ」でも、自社だからこそ執筆できる体験に基づいたコンテンツを発信しています。

主に、

- 自社で成果が出たマーケティング施策事例

- 20年にわたる支援で培ったウィルゲートのSEO対策のノウハウ

- 実際に支援したお客様の成功事例

を中心に発信しています。

独自性のあるコンテンツはもちろんSEO対策に効果的ですが、それだけでなく「読み手の納得感・信頼感を醸成する」という役割もあります。

つまり、経験に基づく独自性のあるコンテンツは、ユーザーの検索体験の最適化(SXO:Search Experience Optimization)にもつながるのです。

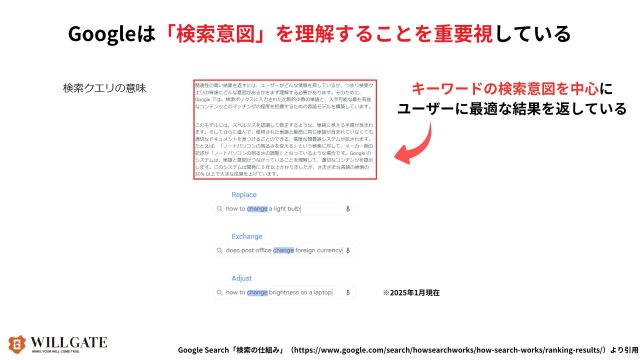

キーワードではなく「検索意図」を中心としたSEO

キーワードではなく、キーワードの検索意図に最適化することも、2025年以降のSEO対策の成功のカギを握ります。

これまでのSEO対策では

- 上位ページと似た内容の見出しを追加する

- 上位ページよりも多い文字量で本文を執筆する

- 本文の中に関連語・共起語を可能な限り入れ込む

といった施策が主流でした。そして、これらの施策を行うだけで十分、検索上位化ができていたのです。

しかし昨今のGoogleは、検索意図の解釈を非常に高いレベルで行えるようになりました。

検索品質評価ガイドラインには、ユーザーの検索意図とそれらを詳細に識別する方法について詳細な説明が書かれています。

また、Googleが公式的に発表しているページをランク付けする方法を説明しているページには、キーワードの関連性だけでなく、キーワードの背後にある検索意図を中心にユーザーに最適な結果を返していることが記載されています。

さらに、Googleは現在、複雑なクエリとユーザーの文脈を解釈するための「 セマンティック検索」を導入しています。

セマンティック検索とは、「文字や文章の意味を理解し、それに合った情報を検索を行う仕組み」の事です。

つまり、これからのコンテンツは、狙っているキーワードに対して最適化させるだけでなく、ユーザーの検索意図に最適化させる必要があるということです。

従来の手法はもちろんの事、これからはよりユーザー観点を意識した検索意図への最適化が求められるのではないでしょうか。

テクニカルSEOは依然として重要。

構造がデータやサイトマップをはじめとしたテクニカルSEOも2025年は依然として重要度は高いです。

そもそもテクニカルSEO全体の目的は「Googleのクローラーがサイト内をクローリングしやすくする」ことにあります。

SEO対策では、どうしても被リンク評価やコンテンツ評価に意識が向いてしまいがちです。

それだけで、ある程度の順位上昇は期待できるかもしれませんが、狙ったキーワードでの1~3位獲得は難しくなるでしょう。

まずはテクニカルといわず、簡易的に実施できる内部対策から手を付け、サイト全体のクローラビリティの向上を狙っていけるとよいでしょう。

こちらもおすすめ:SEO内部対策とは~内部対策の重要性と目的別の実例~

1か月でセッション2倍、Web経由の問い合わせ2.5倍を達成!

ウィルゲートの「SEOコンサルティングサービス」

SEO対策の具体的なコンサル事例

SEOの概念や、施策の流れは理解できても、自社で対策するイメージが湧かない方もいらっしゃるかと思います。

ウィルゲートでは、実際にサービスを導入して頂いたお客様からの声と共に、施策に至った背景や内容をサイト掲載させていただいております。

記事内では、その中からピックアップしてご紹介いたします。

株式会社アットオフィス様(不動産領域の専門サイト)

抱えていた課題

広告以外に中心となるようなセッションがほとんどない

実際に行った施策内容

キーワードを洗い出した後エリアや条件との掛け合わせキーワードの一覧を作成し、狙うべきキーワードを優先順位付け。

ボリュームは少なくてもCVに繋がりやすいロングテールキーワードなども加味した上で、自社サイトと競合サイトを徹底的に調査し、ベンチマークとする競合サイトと比べて不足している要素を埋めていきました。

得られた成果

SEO施策の前後でセッションは3倍以上、問い合わせも2倍に!

単なるアクセス増加にとどまらない、本来の目的である売上・利益を見据えた施策に対してご好評いただきました。

強化領域を絞ったSEO対策でお問い合わせ数が2倍に!不動産系専門情報サイトのコンサル事例

20年以上のSEO対策の支援!ウィルゲートにSEOを無料で相談してみる

東京でおすすめのSEO対策会社34選!20年間にわたるSEO対策の経験をもとに徹底比較!

湘南ゼミナール様(教育関連事業)

抱えていた課題

潜在層へ向けたアプローチを拡大できていない

実際に行った施策内容

サイト全体の中でも特に重要度の高かったコラムディレクトリに絞って、まずはページ重複対策など、サイト単位の内部施策を実施。

その後、潜在層にアプローチするための比較・検討キーワード(例:「塾 おすすめ」「塾選び」「高校受験 失敗」)で検索しうる層をコアターゲットとして、記事の新規作成・既存の記事改修(リライト)によるコンテンツSEOを行っていきました。

得られた成果

SEO施策後、作成した記事の半数が検索上位10位以内に入っています。

顕在層だけではなく、潜在層にまで目を向けた施策で、安定したセッション獲得に繋げられました。

TACT SEO導入によって分析業務が効率化できたといった嬉しいお声もいただいております。

記事の分析業務が専門外のスタッフ1名だけで可能に。分析ツール「TACT SEO」の活用事例

SEOのコンサルティング事例について詳しく知りたい方は、弊社の取り組み事例をご覧ください。

https://www.willgate.co.jp/promonista/category/casestudy/

SEOに関して、何から着手すべきかわからない、なかなか成果がでないなどのお悩みがございましたら SEO無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

似顔絵株式会社

抱えていた課題

コロナ禍で市場が変化し、大手競合の参入により検索順位と売上が大幅に低下。副業ブームの影響で競争が激化し、危機感を感じていました。

実際に行った施策内容

ウィルゲート社のTACT SEO活用コンサルティングを導入。

サイト内の整理整頓からスタートし、SEOマイナス要素の除外、重要キーワードの抽出を行いました。

新規記事の作成と既存記事のリライトに注力し、記事数を増やしながら質も向上させました。

SEOの観点から効果的な記事作成に励み、サイトの改善を進めました。

得られた成果

施策開始から4ヶ月で「似顔絵」のキーワードで検索1位を獲得。

セッション数は8倍に増加し、売上も4倍に伸びた。コンバージョン率も向上し、生産性が大幅に改善しました。

似顔絵作家からのリクルートページからの応募も増えて採用にも貢献することができました。

『大手の参入で落ち込んだ検索順位が1位に返り咲き、売上4倍を記録。「TACT SEO」活用+内製化支援コンサルティングを導入し、コロナ禍で競争激化した副業マーケットで成果を出した事例』

株式会社コドモン

抱えていた課題

保育士求人サイト「ホイシル」は、検索流入増加や施設情報および求人情報への問い合わせ件数が少ない点が課題でした。

また、SEO対策のノウハウがなく、人的リソースも不足していました。

実際に行った施策内容

ウィルゲートにSEOコンサルティングを依頼し、SEO対策の重要度や緊急度を考慮した優先度提案を受けました。

社内メンバー全員が同じ視点で施策を実施できるようサポートを受け、SEOのロジックや分析結果を学びました。

また、評価が低いページの分析・提案、コンテンツ内容の強化、不要なページへのnoindexタグ挿入などの専門知識を生かした施策を実施しました。

得られた成果

施策実施後、特に重要なエリア系キーワードの順位向上に成功し、10位以内のキーワードが50個以上増加しました。

また、掲載施設へのリンク設置により、被リンク評価も改善し、DRスコアが29から44に向上しました。

『初めてのSEO対策で10位以内キーワードが50個以上増加!コンサルタントとの伴走で着実に積み上げた成果』

株式会社KG情報

抱えていた課題

子育てメディア「ママソレ」は、記事の生産性が低く、スタッフの数や文章力が不足していたため、十分な記事数を確保することができず、セッション数が稼げない状況でした。

実際に行った施策内容

ウィルゲートの記事代行サービス「エディトル」を導入し、2名の編集者で毎月40本の記事を作成しました。これにより、2年間で960記事を作成しました。

エディトルの導入により、編集者とライターのチームを構築し、社内リソースを1人に絞ることができました。

また、ウィルゲートの担当者が「ママソレ」のコンセプトにマッチした経歴を持つ編集者を紹介し、安心して記事作成を任せることができました。

得られた成果

エディトル導入後、セッション数は45倍に増加し、検索順位1位を獲得した記事が230本、全体の7割以上が上位10位以内にランクインしました。

また、新しく記事を上げた際に1位が取りやすくなり、検索ボリュームが大きいキーワードでも検索上位を獲得できるようになりました。

『経験豊富な編集者とタッグを組み、月40本×2年間で960記事達成、セッション数が約50倍に!』

資料ダウンロード

資料ダウンロード SEO無料相談

SEO無料相談