コンテンツSEOとは、ユーザーの検索意図に応える高品質なコンテンツを継続的に発信し、検索エンジンの上位表示を目指すSEO対策の手法の一つです。

本記事は、

- コンテンツSEOに興味があり、基礎からしっかりと理解したい

- コンテンツSEOの実施を検討しており、メリット・デメリットを確認しておきたい

- 可能な限り成功確率を上げるためのコンテンツSEOの手順を知りたい

という方に向けたものになっています。

コンテンツSEO特化のツールやライタープラットフォームを運営し、コンテンツSEOに強みを持つ弊社ウィルゲートが、20年以上に及ぶSEO対策の知見をフルに活用して解説していきます!

1『SEOコンサルティング』:サイト全体の戦略設計からプロが伴走

2『記事作成代行サービス』:業界の専門家によるSEOに強い記事作成

3『SEO内製化支援プラン』:社内に知見と実行をインストールし、成果最大化

4『コンバージョン改善サービス』:サイト改善によるCV創出で成果最大化

目次

東京でSEO対策のコンサルティング会社をお探しの方はこちらからご確認ください

コンテンツSEOとは

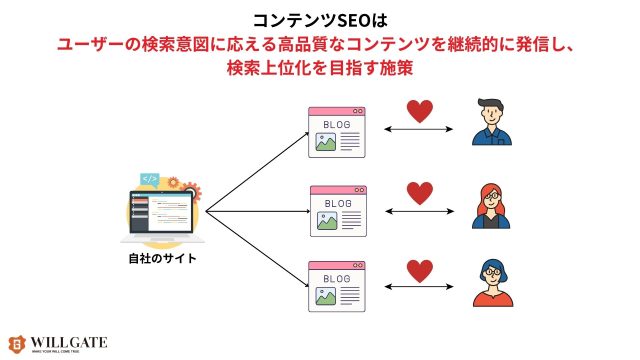

コンテンツSEOとは、先述の通り「ユーザーの検索意図に応える高品質なコンテンツを継続的に発信し、検索エンジンの上位表示を目指すSEO対策の手法の一つ」です。

例えば、今皆さんが読んでくださっているこの記事も、コンテンツSEOの施策の一つです。

この記事を読んでくださっている皆さんの多くは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、「コンテンツSEO」や「コンテンツSEOに関連するキーワード」を検索して、本記事を見つけてくださったのではないでしょうか?

そして私たちウィルゲートは、SEO対策に強みを持つWebマーケティング会社です。

よって、コンテンツSEOに関する本記事を執筆し、皆さんに弊社のブランド名を憶えて帰っていただきたいのです。

加えて、本記事では、ウィルゲートの20年以上のSEO対策の知見を惜しみなく発信します。もし気に入ってくださった方には「SEOチェックリスト」や「SEO対策の虎の巻」などの資料をダウンロードしていただくことを目的としています。

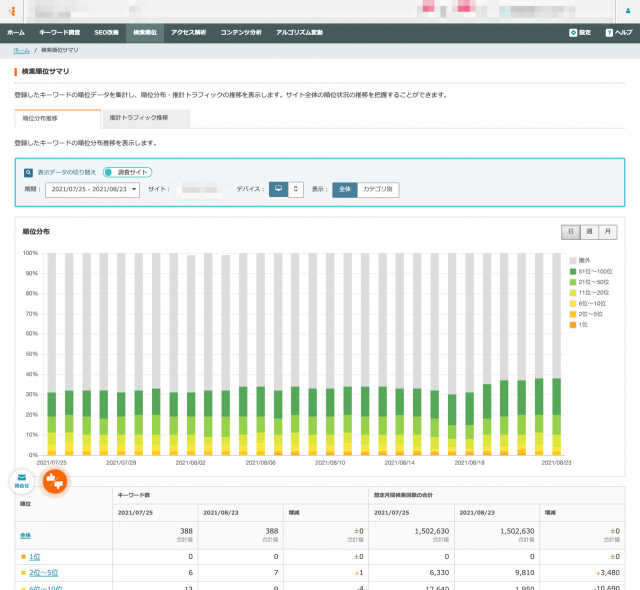

コンテンツSEOとコンテンツマーケティングの違い

(出典 https://www.willgate.co.jp/promonista/content-marketing/ )

「コンテンツSEO」と「コンテンツマーケティング」はどちらもよく使われている言葉ですが、意味が混同されて使われることがあります。

それぞれの違いについて整理し、理解しておきましょう。

「コンテンツマーケティング」は、顧客に価値あるコンテンツを作成・配信することで見込み顧客を醸成し、購買に繋げるためのマーケティング手法のことです。

コンテンツマーケティング、SEOのいずれもコンテンツが重要であることは同じですが、より具体的にそれぞれの違いについて定義すると、

・検索エンジン集客(SEO)上の効果にフォーカスしたものが「コンテンツSEO」

・マーケティング全般における効果にフォーカスしたものが「コンテンツマーケティング」

だと言えます。

「コンテンツSEO」は、コンテンツマーケティングの手法の1つであることをまず理解しておきましょう。

※コンテンツマーケティングについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事( コンテンツマーケティングとは?成功するための手順や成功事例 )をお読みください。

コンテンツSEOはなぜ必要なのか?その背景と理由

ここで「コンテンツSEOはなぜ必要になったのか?」について、その背景と理由についてお話します。

近年の最新データももとにしてお話するので、ぜひご確認ください。

ブラックハットSEOの減退とホワイトハットSEOの重要性の向上

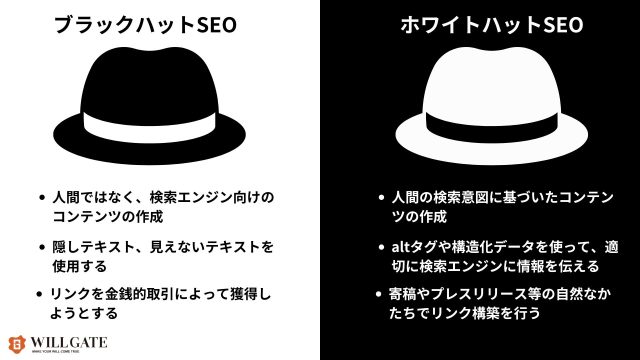

コンテンツSEOの必要性が高まった背景として、ブラックハットSEOという前時代的な手法が減退したことと、同時に、ホワイトハットSEOといった正しいSEO対策の重要性が向上したことが理由として挙げられます。

コンテンツSEOが2012年頃から注目されるようになる以前は、「ブラックハットSEO」というGoogleが定めるガイドラインに反した方法で検索順位を上げようとするSEO手法が多く用いられていました。

以前はこのブラックハットSEOにより、検索順位を上げることが比較的容易でした。

しかし、「パンダアップデート」「ペンギンアップデート」によってGoogleの検索順位のアルゴリズム技術が向上し、ブラックハットSEOのような手法を用いられたものはペナルティ(Googleによる順位下落処置)の対象となり、ブラックハットSEOでは成果を出すどころか、検索エンジン上からサイトが削除される恐れも出てきたのです。

このような動きが高まったことによって、ブラックハットSEOとは真逆の概念である「ホワイトハットSEO」の重要性が高まりました。

このホワイトハットSEOとは、人間の検索意図に基づく形でコンテンツを作成し、検索エンジンではなくユーザーにとって価値あるコンテンツの作成を行う手法です。

Googleが推奨している方法を活用したテクニカルSEOや、自然な形でリンクを獲得するための施策など、検索順位を操作する目的ではない対策が求められるようになったのです。

ホワイトハットSEOが台頭するにあたり、ユーザーのニーズを適切にくみ取り、自社のノウハウでニーズに応える「コンテンツSEO」も同時に重要視されるようになりました。

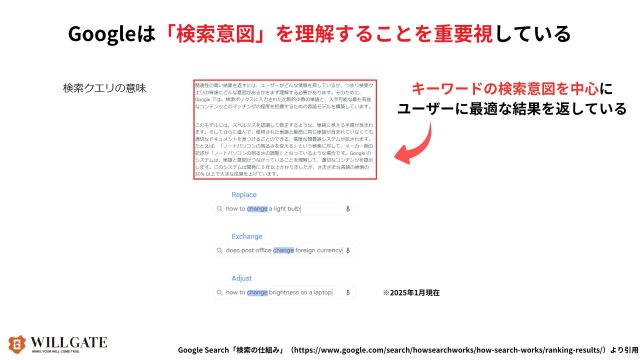

Googleの検索精度が向上した

Googleは近年、その検索精度を向上させ、より検索意図を高いレベルで解釈できるようになってきました。

Googleが公式に発表しているページをランク付けする方法を説明しているページには、キーワードの関連性だけでなく、キーワードの背後にある検索意図を中心にユーザーに最適な結果を返していることが記載されています。

Googleは「RankBrain」や「BERT」といったAIアルゴリズムを活用したページの評価を行っており、コンテンツがどれほど検索意図と一致しているかを評価しているのです。

つまり、ブラックハットSEOのような「検索エンジンをハックする」ことを目的としたコンテンツは淘汰されていき、真にユーザーに価値あるコンテンツが重要になりました。

こういった背景から、ユーザーの求める検索意図に応じたコンテンツを提供するコンテンツSEOが注目されるようになりました。

広告費の高騰

コンテンツSEOの重要性が高まっている背景には「広告費が高騰している」ことが挙げられます。

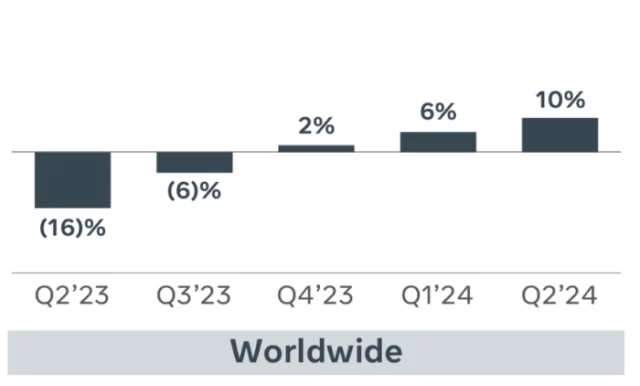

アメリカの広告代理店John Roomerの調査によると、「広告費の平均単価は世界全体で前年比(2023年と比べて2024年は)10%上昇している」ということが明らかになりました。

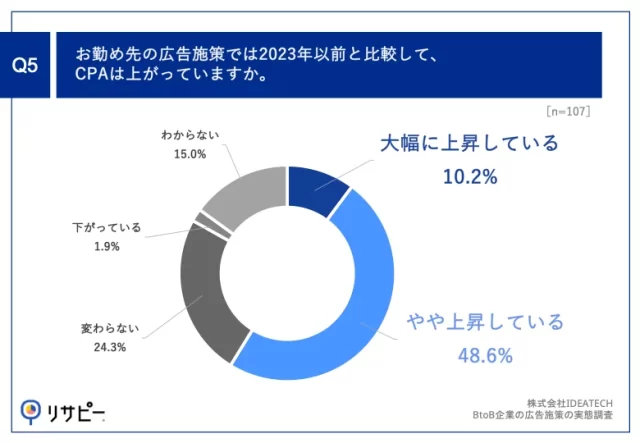

さらに、株式会社IDEATECHの調査によると、お勤め先の広告施策では2023年以前と比較して、CPAが大幅に増加しているという人が10.2%、「やや上昇している」と回答した人が48.6%という調査も出ています。

このことから広告費は高騰し続けており、かつ、課題感を感じている担当者が多く存在していることが分かります。

こういった背景から、コンテンツSEOの重要性が高まっているのです。

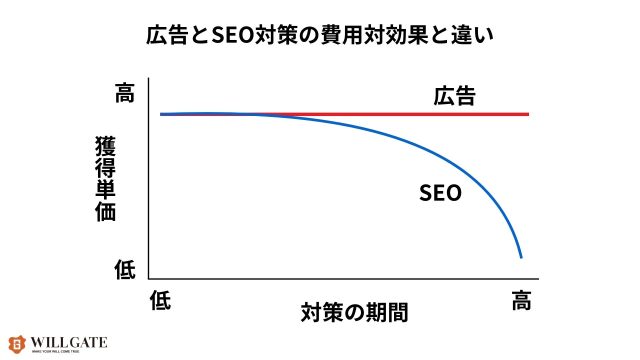

広告は、短期的な顧客獲得を考えた際に、非常に効果的な手法ではあるものの、獲得するごとに必ず費用が発生し続けてしまいます。

つまり、広告経由でたくさん獲得すればするほど、費用が掛かり続けてしまうのです。

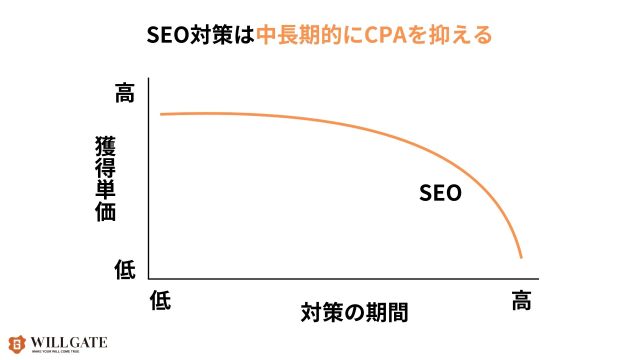

対してSEO対策、特にコンテンツSEOは、記事を書けば書くほど資産となって蓄積し、続ければ続けるほどに獲得単価を抑えられ、最終的にはコストをかけない状態で集客を可能にします。

これこそコンテンツSEOの重要性が高まり続けている理由といえるでしょう。

ユーザーが広告を避けがちであること

ユーザーが広告を避けがちであることも、コンテンツSEOの重要性が高まってきた理由の一つだといえるでしょう。

実際に、インターネット上の広告コンテンツをブロックする有料アプリ「280 blocker」がApp Storeで2023年、2024年の2年連続1位を獲得しています。

このことが示すのは、ユーザーの広告に対するマイナスの印象が非常に強いということです。

ここまで広告コンテンツに対してマイナスの印象が強い理由は、「自身の意図に合っていないコンテンツを強制的に見せられること」にあるでしょう。

YouTubeの冒頭にある動画広告や、気になる記事を読んでいるときにずっと右側に出てくる広告など、自分の意図とそぐわず目に入ってくる広告に疎ましく感じる方も多いはずです。

対して、コンテンツSEOであれば、「ユーザーの興味を中心に企業が情報を渡す構図」ができます。

何かしら悩みや気になること、興味を中心にしてユーザーは検索行動を起こします。対して、その検索意図に応えるようにして企業がコンテンツを公開します。

つまり自然な流れでユーザーと接点を持つことができ、その中で自社を宣伝することが可能なのです。

こういった流れからも、コンテンツSEOは注目されていますし、きっとこれからも非常に重要なマーケティング施策の一つに位置づけられるでしょう。

1か月でセッション2倍、Web経由の問い合わせ2.5倍を達成!

ウィルゲートの「コンサルティングサービス」

コンテンツSEOのメリット・デメリットとは?

コンテンツSEOにはメリットだけでなく、デメリットも存在します。下記にて、メリット・デメリット両方の詳細をまとめてご紹介していきます。

コンテンツSEOのメリット

CPA(顧客獲得単価)を下げることができる

コンテンツSEOに取り組むことで、顧客獲得単価を下げられる可能性が高まります。

CPA(顧客獲得単価)を下げ、獲得の効率を上げることは、多くのマーケターにとっての目標です。しかし口で言うほど簡単ではなく、頭を悩ませる悩みの種です。

対してコンテンツSEOを正しい方法で継続していけば、CPAを下げることができます。

特に、リスティング広告を運用している会社にとっては、その広告効果を予算を抑えた状態で代替できるほどの影響を持っています。

リスティング広告は、検索画面の上部の枠に対してお金を払うことで、露出を増やす施策です。

対して、コンテンツSEOは自社が作成した記事を検索上位に表示する施策です。

すなわち、自力でクリックされやすい上位枠を獲りに行くことを示しており、一度上位に表示できれば、クリックが発生しても費用の払い出しは発生しません。

これこそ、コンテンツSEOがCPA(顧客獲得単価)を下げられるといわれている理由なのです。

資産性が高く、長期の集客効果が見込める

コンテンツSEOの最大のメリットは、コンテンツが資産になっていくことです。

例えばリスティング広告では入金を一度ストップしてしまえば集客効果が一気になくなってしまいますが、コンテンツSEOは一度記事を公開すれば記事を削除しない限りずっと、コストを増やさずに検索エンジンから集客し続けることが可能です。

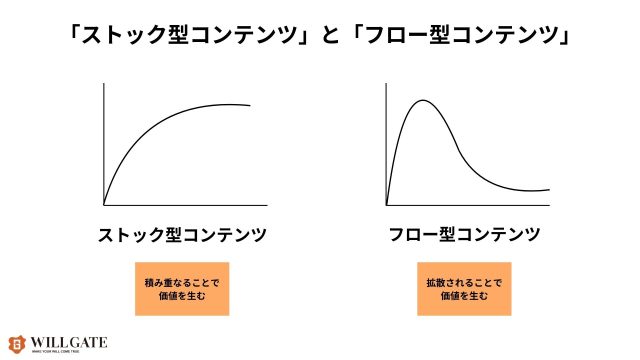

これはコンテンツSEOが「ストック型コンテンツ」という特性を持っているからです。

ストック型コンテンツとは、記事をはじめとしたコンテンツが積み重なっていくことで成果につながる特性を持つコンテンツです。

対して、フロー型コンテンツという概念も存在しており、これは広告やSNSといった、「短期的に拡散されることで成果を生む」コンテンツの事を指しています。

デジタルマーケティングの各チャネルには、それぞれの特性があります。コンテンツSEOに限らず各チャネルの特性を見抜いた実施判断を行うことが非常に大切です。

メリット2.ウェブPRや営業活動と相乗効果がある

コンテンツSEOに取り組むメリットの1つとして、一度作成したコンテンツはホームページ上に掲載したり顧客へのメールマガジンで案内したりと、様々な場面で活用することができます。

例えば自社のホームページ上でコピーと商品画像の素材だけで商品のPRをするよりも、コピーと商品画像にセットで商品に関連した解説記事がアップされているほうが商品に説得力が生まれ、結果として商品へのお問い合わせや購買につながりやすくなります。

また、商品について何も知らない状態で問い合わせのあった顧客には1から10まで商品の説明が必要となりますが、解説記事等を読んだ上で問い合わせのあった顧客はすでに商品についての理解が一定あるため、商品について説明するコストを抑えることができます。

メリット3.自然リンクを獲得できることがある

自然リンク(別名:ナチュラルリンク)とは、外部のサイトから自然に張られたリンクのことです。ユーザーにとって役に立つような質の高い記事は、他のサイトから自然とそのページへリンクが貼られやすくなります。

※外部対策についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事( 上位化を狙うための外部施策、何する?施策内容を徹底解説 )をお読みください。

コンテンツSEOのデメリット

デメリット1.成果が出るまでに時間がかかり先行投資が必要

コンテンツSEOに取り組むデメリットの1つに、短期間で成果が出づらく、中長期での取り組みが必要という点があげられます。

リスティング広告であれば広告出稿されたタイミングから表示され、短期間で成果が出やすいです。

一方、検索エンジンからの評価が十分でないサイトは、検索エンジンのクローラーの巡回や、順位決定に必要なデータが蓄積されるまでに時間がかかるため、コンテンツSEOで成果が出るまでに時間がかかります。また、初期段階はホームページ上のコンテンツ数自体が少ないので集客数も乏しくなります。

デメリット2.最低限のSEO知識がある担当者が必要

コンテンツの品質も含めて、適切なSEO施策を行わないと順位が上がらないケースが多いです。記事を社内で作成する場合には、最低限のSEO知識がある担当者が必要となります。

\【無料版あり】SEO未経験者でも本格的な分析が可能なSEOツール/

成功確率を上げる!ウィルゲート式コンテンツSEOの手順

では、実際にどのようにコンテンツSEOを実施していく際の手法について紹介していきます。

全体的な流れは下記になります。

- 顧客ニーズの深堀り

- 競合サイトを特定する

- キーワードの選定

- キーワードの整理

- 記事の執筆

- リライトの実施

特に、顧客ニーズの深堀りや競合サイトの特定はコンテンツSEOの方向性を決める非常に重要な部分になります。

①自社の顧客ニーズの深堀り

コンテンツSEOがマーケティング手法の1種である以上、「WHO(誰に)」「WHAT(何を)」をまずは整理するプロセスは必須です。

そこで、初めに自社の顧客ニーズの深堀りを行っていきましょう。

ここで効果的な手法は下記の通りです

- ペルソナ設定

- カスタマージャーニーマップの作成

- フロントメンバーへのヒアリング

それぞれ解説していきましょう。

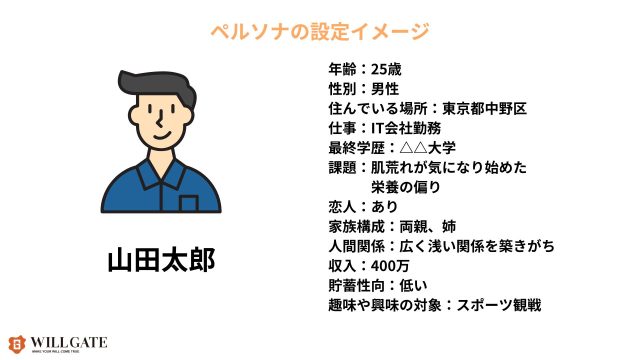

ペルソナ設定

自社の顧客のニーズを明確にするためには、まず「対象となる人物像」を明確にする必要があります。

これをペルソナといいます。例は下記の通りです。

ここまで個人を特定できれば、その人物がどんなニーズを抱えて検索しそうか、どんな心理状態で購入しそうか、が明確になりやすいです。

また、このペルソナの項目は業界・業種によって大きく変わります。下記に代表的な「BtoBサービスとBtoCサービス」の例を挙げて解説します。

BtoB・BtoCではペルソナに必要とされる項目が異なっています。

ここからは、それぞれのペルソナ設定で必要になる項目をお話します。

BtoBサービスの場合は、

- 売上規模

- 業種

- 会社名

- 課題

- 実現したいこと

- 情報収集チャネル

- 役職

の7つを中心にペルソナを設定できるとよいでしょう。

ここに、自身の事業領域に合わせて、「おかれてる状況」等必要な項目を追加できると理想です。

対してBtoC企業の場合は、上記のような

- 基本情報(名前と年齢)

- 職業

- 生活パターン

- 性格

- 収入

- 趣味

- 情報収集方法

等が必要になるでしょう。

ここもBtoB企業と同じく、必要に応じて、「消費の傾向」等を付け足していけると理想です。

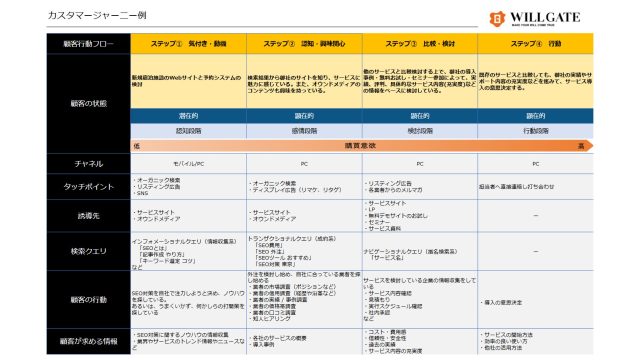

カスタマージャーニーマップの作成

ペルソナまで明確になれば、次はカスタマージャーニーマップを作成しましょう。

カスタマージャーニーマップとは「ユーザーがサービスを認知してから購入するまでの流れを示したマップ」です。

これによって、ユーザーの購買行動を明確にすることができ、コンテンツSEOでのキーワード選定やコンテンツの方向性を明確にしやすくなります。

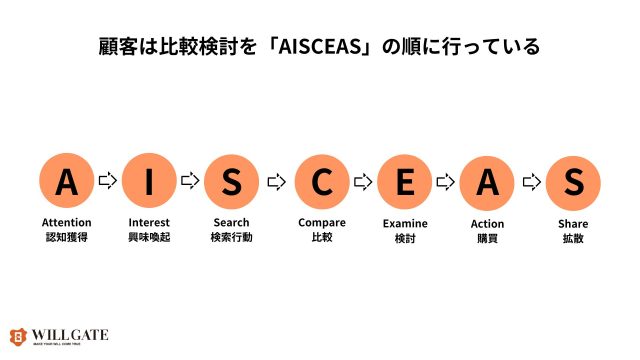

カスタマージャーニーマップではまず、ユーザーの行動をフレームワークに当てはめることが重要になります。

まずは、有名なフレームワークの理解から始めましょう。

顧客はサービスの認知から検討を、「AISCEAS」という順番で行っています。

認知してからいきなり購入することはなく、総合的に様々な情報を参考として購入を決定するのです。

この理論になぞらえてカスタマージャーニーマップを作成すれば、顧客の検討段階に合わせた適切なマップが引けるようになるでしょう。

より詳しいカスタマージャーニーマップの方法を知りたい方は「カスタマージャーニーマップとは? 概念から目的や作り方まで解説」を確認してみて下さい。

フロントメンバーへのヒアリング

コンテンツSEOを行う上での顧客理解では、フロントメンバーへのヒアリングも非常に重要です。

フロントメンバーとは「日々顧客に直で対面して業務を行っている層の事」を指しています。営業パーソンやコンサルタント、ソリューションや店舗販売員まで顧客とコミュニケーションを取っている業務にかかわる人全般を指しています。

フロントメンバーは、常に顧客と対面でニーズに応え続ける仕事です。実際の顧客の声や現場でしか拾い上げられない一次情報をたくさん持っています。

彼ら・彼女らとコミュニケーションを取ることで、コンテンツSEOの全体像はもちろん、記事としてもコンバージョンを生む良質なものが出来上がる可能性が非常に高いです。

②対策するキーワードを選定する

自分たちの顧客のニーズや課題が明確になったら、対策するキーワードを選定していきます。具体的には、「キーワードを取得する」→「キーワードをグルーピングする」といったステップを踏むのが効率的です。いくつか手法はありますが、ここでは代表的なものを順番に紹介していきます。

関連キーワードを取得する

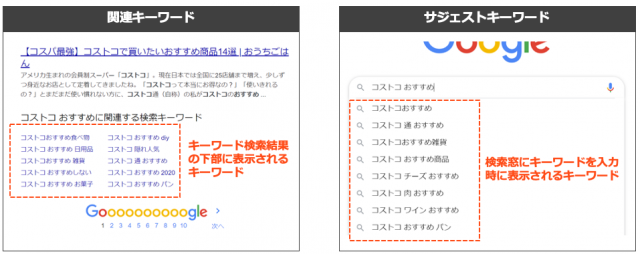

・Google検索の「関連する検索キーワード」「サジェスト機能」を使って調べる

Google検索エンジンの検索窓に、自社の商品・サービス名などを入れて検索をすると、キーワード検索結果の下部に複数キーワードが表示されます。これが対象キーワードと合わせて検索されやすい語句=「関連キーワード」です。

関連キーワードとは?SEO対策の基本と取得ツールについて解説

また、検索窓にキーワードを入力すると関連キーワードが確認できます。

・「キーワードプランナー」を使って調べる

(「キーワードプランナー」)

「キーワードプランナー」の特徴は、特定のキーワード、Webサイト、カテゴリから類似するキーワードを抽出することができます。ターゲットキーワードが明確ではなく、ざっくりとジャンルを絞ってキーワード抽出したい時におすすめのツールです。

・関連語取得ツールを使って調べる

(▲ ラッコキーワード(旧:関連キーワード取得ツール(仮名・β版)) での検索結果)

関連語取得ツールでは、特定のキーワードに基づく関連語や共起語を取得することができます。特定キーワードを含めた関連語を拡張する場合に最適なツールです。

・競合サイトからキーワードを取得する

SEOでの競合サイトが明確な場合、そのサイトが既にセッションを獲得しているキーワードを調査してみましょう。目標としているサイトが明確な場合は、この手法が最も効率的だと言えます。

ウィルゲートが提供しているキーワード分析ツール「TACT SEO」では、URLを入力するだけで、そのサイトがどのようなキーワードで流入を獲得しているか調査できます。

キーワードをグルーピングする

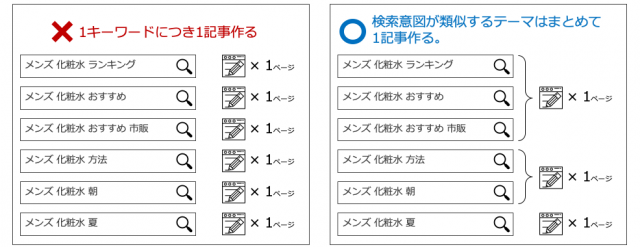

検索意図が近いキーワード同士をグルーピングすることで、効率的に記事作成を進めることができます。

例えば、「メンズ 化粧水 ランキング」と「メンズ 化粧水 おすすめ」というキーワードの場合、単語は違えど「メンズ化粧水のおすすめ商品が知りたい!」という検索意図は同じです。このような、検索意図が類似するキーワードをまとめることをキーワードグルーピングと呼びます。

検索エンジンは日々進化しており、同じ検索意図のキーワードの場合は検索結果も同様のものが表示されるようになっています。例えば「メンズ 化粧水 ランキング」「メンズ 化粧水 おすすめ」でといった同じ検索意図のキーワードで2記事別々に作成する必要はなく、1記事にまとめて記事作成を行うことで、効率的にコンテンツSEOを進めていくことができます。

キーワードグルーピングのメリットについては以下の通りです。

【キーワードグルーピングのメリット】

・作成するページの数が減り、その後の施策の効率化につながる

・検索結果の傾向から、キーワードに親子関係を作り、親となるキーワードを狙ってSEO施策をすることで、子キーワードでの上位表示も狙える

このキーワードグルーピングを1つひとつ検索して調べていくのは大変ですが、ウィルゲートが開発・提供するSEOツール「TACT SEO」にあるキーワードグルーピングを自動で行ってくれる機能を使えば、下記のようにすぐ調べることが可能です。

(▲ SEOツール「TACT SEO」でキーワードグルーピングを実施した際の画面)

③検索結果や関連キーワードから検索意図をくみ取る

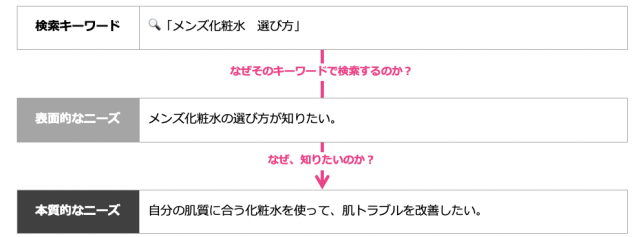

次に、先ほど出した検索結果や関連キーワードから検索意図をくみ取り、整理していきます。

ここで重要なのが、読者の表面的なニーズではなく、本質的なニーズまで深ぼること。

「メンズ化粧水 選び方」で検索する人は「メンズ化粧水の選び方が知りたい」状況ですが、本質的なニーズは「肌トラブルを抱えていて、なんとかしたい」という悩みにあります。

表層的なニーズではなくしっかりと読者のニーズを理解することで、「本質的なニーズや悩みを解決できるコンテンツを含めていこう」と気がつけるようになり、より検索意図に応えたコンテンツづくりに生かすことができます。

③競合サイトのページ・コンテンツを分析する

検索意図を把握するために、現在上位表示されている競合サイトのページ・コンテンツを分析することは重要です。狙っているキーワードで検索すると、ユーザーの検索意図を満たしているコンテンツがどのようなものか知ることができます。

試しに「メンズ化粧水」のキーワードで検索した結果が、上記の画像です。見ていただけると、おすすめのメンズ化粧水アイテムについてまとめた記事や、商品を販売しているECサイトが多いことが分かるかと思います。

▼SEOのキーワード選定について詳しく知りたい方はこちら

SEO対策キーワード選定方法とは?ポイントを解説

④コンテンツの企画・執筆

ユーザーの検索意図や提供すべき情報が確認できたら、コンテンツの企画・執筆へと移ります。

ここでのポイントは、企画、執筆どのフェーズにおいても、

「ユーザーの検索意図や本質的なニーズを満たしているか」

に都度立ち返り、確認することです。まずはユーザーの期待にきちんと応えていなければ、Googleやユーザーから評価され、上位表示されることも難しくなってしまうからです。

コンテンツSEOの記事の書き方についての詳細は、後ほど説明します。

⑤コンテンツの原稿をページ化する

原稿ができたら、適宜写真や図解などの画像を挿入しながらページ化を進めていきましょう。例えば読者からすると1画面全部が文字だけになると読みづらく、ページからの読者の離脱につながる懸念があります。そこで画像を適宜挿入することで読みやすくなり、ページの離脱の懸念を抑えられます。

また、画像のalt(オルト)属性(※)にテキスト情報を記述することで、クローラーに画像の内容を理解してもらいやすくなります。

※alt(オルト)属性とは、HTMLのimgタグの中に記述される要素のひとつ。画像が表示できない場合に代わりに表示されるテキスト情報。

alt属性を記述するメリットとは?SEO効果や記述のコツを解説

▼記述例 <img src=”画像URL” alt=”画像の代わりになるテキスト”>

▼記述例:格安海外旅行におすすめな地域を示した地図画像に対するalt <img src=”画像URL” alt=”地図-格安海外旅行におすすめな地域”>

ただし、不自然にキーワードを詰め込むのは、Googleのガイドラインに違反する行為になるので注意してください。「画像が表示できない環境のユーザーが読んだときに、どんな画像なのか分かるか?」という観点を意識してテキストを記述しましょう。

コンテンツSEOの記事の書き方

ここでは記事の具体的な企画、執筆方法について解説していきます。

記事を書くときはゴール設計から

記事を書くときはゴール設計が最重要になります。

「メンズ化粧水 選び方」の記事であれば

・化粧水の種類、選び方がわかる

・自分に合った化粧水がわかる

・商品の購買意欲が上がる

ことがゴールです。

その上で、そのゴールを達成するために必要な要素について逆算していきます。

具体的には、

・化粧水の必要性

・化粧水の種類と効果

・自分の肌質に合った化粧水の成分、価格

・自分にあった化粧水の使い方(つけ方、頻度)

といった情報を1記事に盛り込んでいくといいでしょう。

これが、記事のゴールと要素の設定の基本的な方法です。

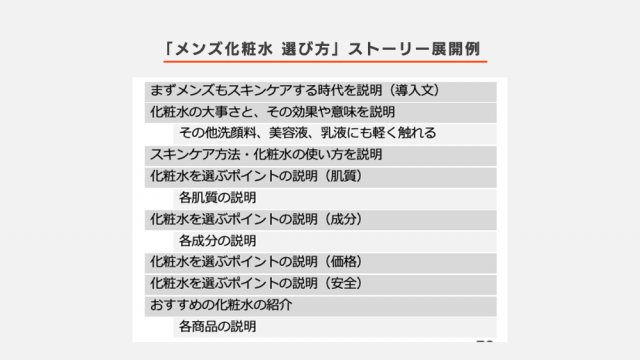

ストーリー設計は「分かりやすく」「納得感が持てる」ように

ストーリー設計の段階では、洗い出した要素をもとに、要素に関する回答を含めることを意識して、記事の展開(ストーリー)を作成していきます。

サイト運営の目的としてただPVが獲得できればいいだけではなく、「商品・サービスを購入してほしい」「問い合わせにつなげたい」など読者の態度変容を置いている場合、このストーリー設計は特に重要になります。

なぜなら情報が羅列されているだけでは情報が多すぎて、全体として分かりづらくなってしまうからです。内容が分かりづらいと情報から納得感は生まれないことは、言わずもがなです。そのようなコンテンツでは、SEOで上位表示されるようになっても期待していた効果にはつながらなくなってしまいます。

だからこそ、メインキーワードを決めるだけでなく、しっかりと順序・長さ・粒度・文字数などを考慮してストーリーを設計していく必要があります。

【ストーリー作成のポイント】

・どのような順序で物事を説明するのか

・どれくらいの細かさで説明するのか

・プラスαの情報が必要であれば入れる

・粒度を意識してストーリーを作る

タイトル・見出しには適切にSEOキーワードを含める

選定したSEOキーワードをタイトル名やコンテンツを適切にタイトル・見出しに含めます。タイトルと見出しの質がアクセス数・収益に影響するため、記事を設計する上ではタイトル・見出しが重要になります。

【タイトル作成のコツ】

・役に立つことが一目でわかる

・タイトルと記事の内容が一致している

・具体的なメリットや数字が入っている

・簡潔で短く、インパクトがある

【見出し作成のコツ】

・タイトルのように凝る必要はない

・端的に粒度を揃える

・無理にキーワードをくり返し含める必要はない

※キーワードの詰め込みでGoogleからペナルティを受ける可能性があるので、詰め込みすぎには注意してください。

NG例:「【メンズ化粧水おすすめ】メンズ化粧水の選び方とは?メンズ化粧水選びの注意点」

記事の設計図に沿って執筆する

記事の設計図ができたらいよいよコンテンツの原稿を執筆していきます。

具体的な執筆する上でのポイントについては以下の通りです。

【SEOライティングのポイント】

・キーワードに関連するテーマを豊富に掲載する

・最低限のマークアップをする

・代名詞を多用しない

・表現のゆれを意識する

・共起語を意識する

・狙っているキーワードで検索してくるユーザーの疑問に過不足なく応える

・冗長にならないようにする

SEO上位化を目指すためのライティングの基礎、SEOに強い記事の作成方法については、下記記事でさらに詳しく解説しているので是非ご覧ください!

SEOライティングの基礎と知っておくべき13のポイント

SEOに強い記事の書き方とは?6つのポイントを解説

コンテンツSEOは継続的な記事の更新・リライトが不可欠

記事を公開した後も、それで終わりではありません。記事の更新・リライトを継続的に行うことで、順位の改善が見込めます。

リライトを優先的にするべきは「検索回数が多いキーワードで一定上位表示している記事」です。

例えば1ページ(10位)以内を目標にしている場合、検索順位が11〜15位に位置している記事を優先的にテコ入れすることで、効率よく上位表示を目指しやすくなります。

逆に狙ったキーワードで記事を作ったものの、「100位にも入らない……」「70位までしかいかない……」という場合は、記事の大幅なリライトが必要などとサイト本体が課題を抱えている可能性があります。

※リライトの具体的な方法についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事(SEOのリライトとは?手順・記事の選定方法を解説)をお読みください。

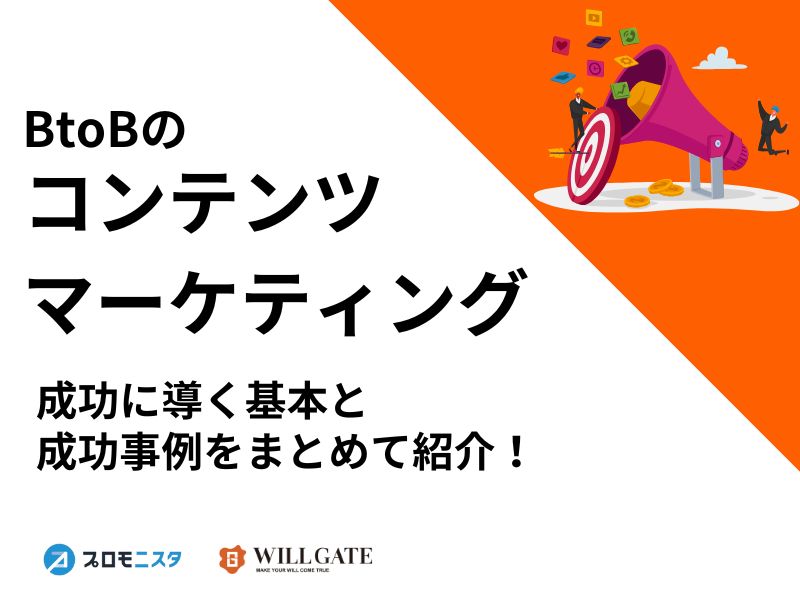

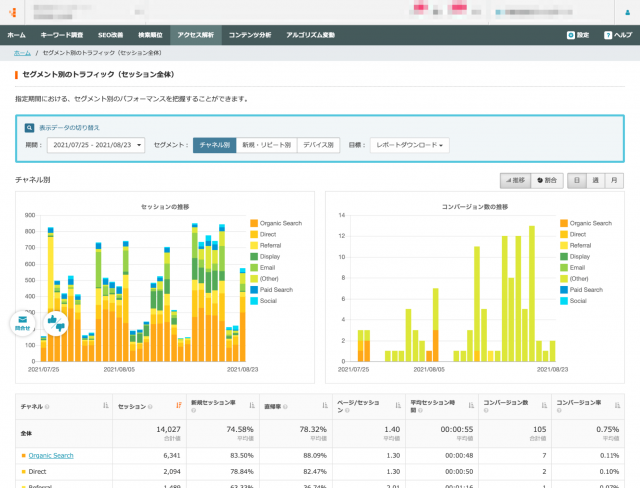

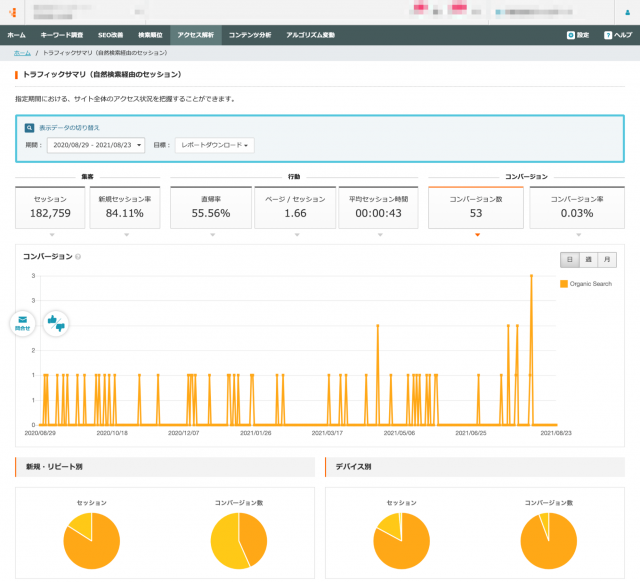

コンテンツSEOの効果測定方法

成果を正しく検証できないと、コンテンツSEOのPDCAサイクルがうまく回せず、改善につながりません。そこで、施策の成果を正しく検証できる体制をつくる必要があります。

SEO施策の成果を検証するにあたって見るべき指標は次の3つです。いずれもウィルゲートが提供するSEO分析ツール「TACT SEO」で確認できます。

・対策キーワードの順位

・セッション

・コンバージョン数

特に「このページをこのキーワードで上位表示させたい!」など、重要視しているページや、重要なキーワードで上位表示しているページについては個別に確認していきましょう。

※SEO施策の効果検証についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

アクセス解析で見るべきポイントとその方法は?便利なツールもご紹介!

SEOの効果測定の重要指標と手順、 ポイントを解説コンテンツSEOの成功事例

SEOの概念や、施策の流れは理解できても、自社で対策するイメージが湧かない方もいらっしゃるかと思います。

ウィルゲートでは、実際にサービスを導入して頂いたお客様からの声と共に、施策に至った背景や内容をサイト掲載させていただいております。

記事内では、その中からピックアップしてご紹介いたします。

株式会社アットオフィス様(不動産領域の専門サイト)

【抱えていた課題】

広告以外に中心となるようなセッションがほとんどない

【実際に行った施策内容】

キーワードを洗い出した後エリアや条件との掛け合わせキーワードの一覧を作成し、狙うべきキーワードを優先順位付け。

ボリュームは少なくてもお問い合わせにつながりやすいロングテールキーワードなども加味した上で、自社サイトと競合サイトを徹底的に調査し、ベンチマークとする競合サイトと比べて不足している要素を埋めていきました。

【得られた成果】

SEO施策の前後でセッションは3倍以上、問い合わせも2倍に

単なるアクセス増加にとどまらない、本来の目的である売上・利益を見据えた施策に対してご好評いただきました。

詳細:強化領域を絞ったSEO対策でお問い合わせ数が2倍に!不動産系専門情報サイトのコンサル事例

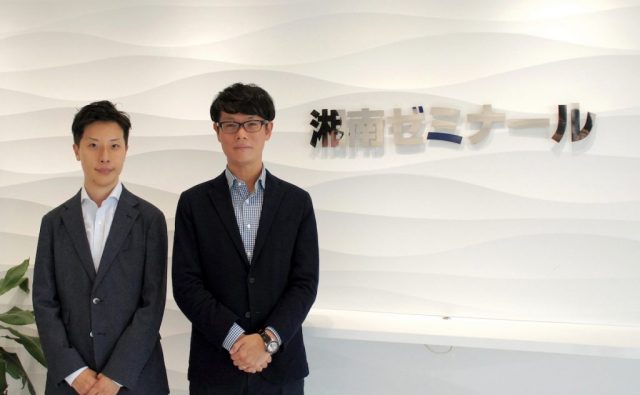

湘南ゼミナール様(教育関連事業)

【抱えていた課題】

潜在層へ向けたアプローチを拡大できていない

【実際に行った施策内容】

サイト全体の中でも特に重要度の高かったコラムディレクトリに絞って、まずはページ重複対策など、サイト単位の内部施策を実施。

その後、潜在層にアプローチするための比較・検討キーワード(例:「塾 おすすめ」「塾選び」「高校受験 失敗」)で検索しうる層をコアターゲットとして、記事の新規作成・既存の記事改修(リライト)によるコンテンツSEOを行っていきました。

【得られた成果】

SEO施策後、作成した記事の半数が検索上位10位以内に入っています。

顕在層だけではなく、潜在層にまで目を向けた施策で、安定したセッション獲得につなげられました。

TACT SEO導入によって分析業務が効率化できたといった嬉しいお声もいただいております。

詳細:記事の分析業務が専門外のスタッフ1名だけで可能に。分析ツール「TACT SEO」の活用事例

SEOに関して、何から着手すべきかわからない、なかなか成果がでないなどのお悩みがございましたら SEO無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

資料ダウンロード

資料ダウンロード SEO無料相談

SEO無料相談