「LLMO」は「大規模言語モデル最適化(Large Language Model Optimization)」のことで、AIの回答に自社のWebコンテンツが引用・参照されやすくする手法のことです。

人々の情報取得ツールがGoogleなどの検索エンジンから、ChatGPTやGemini、ClaudeなどのAIへと変化する中で、自社のコンテンツの露出量を増やすものとして注目されています。

ここではLLMOの基本的な概念やSEOとの違い、主な手法、マーケティングでの利用方法に至るまで、体系的に解説します。

目次

LLMOとは?

LLMOは「大規模言語(Large Language Mode)」に最適化することを指します。生成AIはテキスト、画像、音声など様々なコンテンツを生成するAI技術の総称です。LLMは生成AIの中の自然言語の生成に特化したAIです。

膨大なテキストデータから学習をすることで、高度な言語理解を実現しています。代表的なLLMにOpenAIのGPT、GoogleのGemini、AnthropicのClaude、MetaのLlama、AmazonのNovaなどがあります。

LLMOの目的は3つに集約されます。

1.自社コンテンツがAIに引用されやすい状態を作り、ユーザーをWebサイトに誘導する

2.自社ブランドやサービス、商品がAIに言及されやすい状態を作り、ユーザーをWebサイトに誘導する

3.自社ブランドやサービス、商品がAIに正しく認識され、正確に回答できる状態を作る

自社コンテンツの露出量を増やすことや、ブランド・商品価値を正しくユーザーに伝えるためにもLLMOの取り組みは重要です。

LLMOの対策範囲とAIО・GEOの違い

AIの最適化を示す言葉に、「AIO(AI Optimization)」や「GEO(Generative Engine Optimization)」があります。よく似ていますが、厳密には違いがあります。

LLMOはLLMに最適化することを表します。AIOはLLMに加えてAIアシスタントやチャットボットなど、AIシステム全般を対象とした包括的な取り組みです。

GEOはGoogleで概要を表示する「AI Overviews」に最適化する取り組みです。

| 項目 | 対象 | 目的 |

|---|---|---|

| LLMO(Large Language Model Optimization) | 大規模言語モデル(LLM) | LLMに自社コンテンツの内容を正確に理解させ、参照しやすくする |

| AIO(AI Optimization) | ・LLM ・AI搭載の生成型検索エンジン ・AIチャットボットなど |

幅広いAIに自社のコンテンツが扱われやすいようにする |

| GEO(Generative Engine Optimization) | AI搭載の生成型検索エンジン | 検索エンジンのAIが要約する情報に自社のコンテンツが引用されやすいようにする |

LLMO・AIO・GEOは多くの人が区別なく使っているケースが多い言葉です。実際に施策を行う場合、対象が異なるために違いを理解しましょう。認識ずれが生じたままだと、現場の混乱も予想されます。

LLMOに取り組む企業の割合

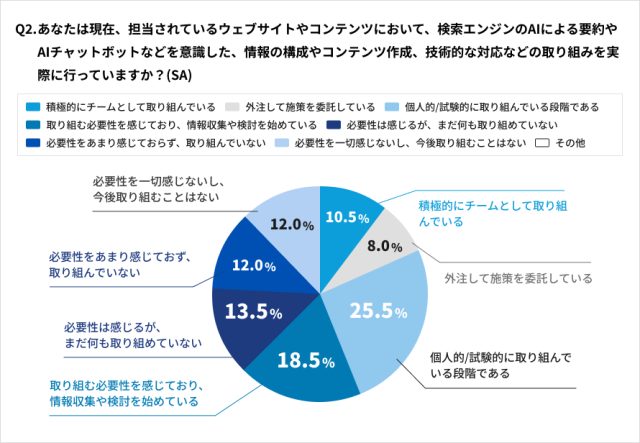

Webマーケティング支援などを行うオルグロー株式会社は、LLMOに関する意識調査を2025年5月に実施しています。

それによると、LLMOに取り組んでいる、情報収集や検討を始めているなど、何らかのアクションをとっている割合は62.5%でした。「積極的にチームとして取り組んでいる」「外注して施策を委託している」との回答はそれぞれ約1割であり、すでに具体的な施策段階へと踏み込んでいる割合は2割に達しています。

出典:『LLMOへの関心・取り組み状況に関する市場調査レポート(オルグロー株式会社)』

https://white-link.com/sem-plus/llmo-survey/

LLMOを推進する上で重要視されている要素として、「ユーザーの具体的な質問への簡潔・明確な回答」や「AIが理解しやすい論理的な情報構造」が上位に挙がっています。

多くの企業がすでに対策を開始しており、この流れに乗り遅れることはマーケティングにおけるリスクになりつつあります。

LLMOとSEOとの違い

これまでWebマーケティングの主流だった「SEO(検索エンジン最適化)」は主にGoogle検索において上位を狙うことを目指していました。対象のキーワードに対して網羅性の高いコンテンツを提供し、表示スピードを向上させ、アクセス流入を獲得するのが主要な対策でした。

LLMOに上位表示という概念はありません。AIに自社コンテンツを引用してもらい、ブランド価値や商品名、サービス名などを言及させることを目指します。コンテンツの構造的なわかりやすさ、信頼性、明示的な情報の提供などが主な対策になります。

【SEOとLLMOの比較】

| 項目 | SEO (検索エンジン最適化) | LLMO (大規模言語モデル最適化) |

|---|---|---|

| ターゲット | 検索エンジン(Google, Bing) | 大規模言語モデル(ChatGPT, Gemini, Perplexity, AI Overviews) |

| 目的 | 検索順位の上昇 | AI回答への引用・参照 |

| 評価主体 | ランキングアルゴリズム | AIの理解・信頼モデル |

| 評価基準 | E-E-A-T、被リンク、コンテンツ品質 | E-E-A-T、一貫性・ファクト性・文脈性・構造的情報、一次情報の有無 |

| 成功指標 | 検索順位、オーガニックセッション数、CTR | 引用回数、ブランド言及数、回答内でのシェア |

ユーザーが検索エンジンを使う場合、キーワードを入力して検索結果を確認し、複数のページを見て信ぴょう性をチェック、得られた情報に対する評価を与えるという流れでした。AIは要約された信頼性の高い情報を素早く回答します。

検索エンジンの限界

実際に検索エンジンとAIを使って、取得できる情報にどれほどの差が生じるか見ていきましょう。

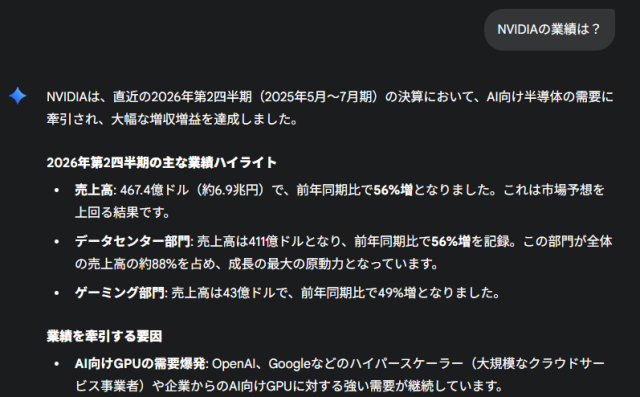

成長著しいNVIDIA(AIに欠かせない画像処理装置GPUの最大手)について調べるシチュエーションを例にGoogleとGeminiを使って情報量の違いを比較します。

Googleで「NVIDIA 業績」と検索すると、以下のようなページが表示されます。上部に決算情報を表で示し、検索上位には「Yahoo!ファイナンス」「株探」などの業績や株価、経営指標などがデータベース化されたページが表示されています。

Googleの上部に示された表には2期分の通期売上高、営業利益などが示されています。検索結果1位の「Yahoo!ファイナンス」のページを開いても、ほぼ同じ内容。1年ごとの数字が並べられており、直近四半期の内容は「Yahoo!ファイナンス」内の別ページに遷移しなければ取得できません。

一方、Geminiの回答は直近四半期の数字を瞬時に回答し、前年同期間との比較や市場予想を上回ったこと、好業績の要因はAI向けGPUの需要が急増していることまで説明します。

Googleの回答はどちらかというと無難なものであり、間違いのない数字を出しています。一方で、ユーザーは様々なページから自分がほしい回答を探し回らなければなりません。しかし、Geminiは求めていた内容をピンポイントかつユーザーが分かりやすいように整理して届けてくれます。

情報の取得ツールは、検索エンジンからAIに移ると言われている所以はここにあります。

なぜ今LLMOが重要なのか?

AIの普及するスピードは速く、すでに人々の情報収集やアイデア出しの定番ツールになりつつあります。LLMOに取り組み、自社ブランドの露出を高めることは、新たな顧客との接点を生み出し、競合との差別化に繋がります。

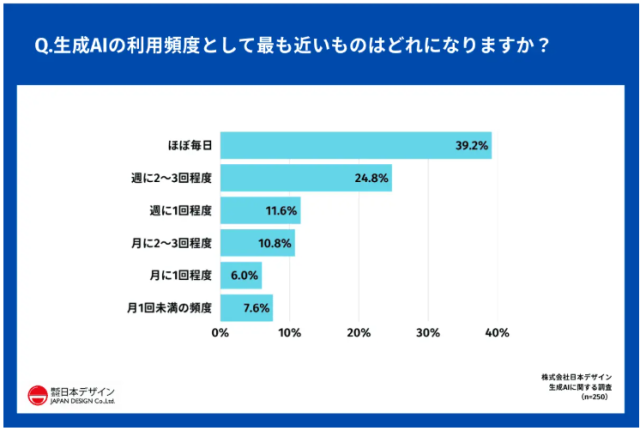

株式会社日本デザインはAIに対する意識調査を実施しており、使用頻度で「ほぼ毎日」との回答は4割を占めています。週に2~3回程度と合わせると6割以上。すでに日常の中にAIは溶け込んでいることが分かります。

出典:『310名に生成AIに関する意識調査を実施。AI時代に多くの人が取り組むべきだと考えていることとは?(株式会社日本デザイン)』

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000186.000039136.html

使い方については、「アイデア出し・ブレインストーミング」が7割、「情報収集・リサーチ」「文章作成・タイトル生成」が6割(複数回答)と高い割合を占めています。

AIの回答が人々の日常生活に織り込まれ、ビジネスや調査・研究に使われる頻度も高まっています。自社のコンテンツやブランド、商品などの価値をAIに正しく伝えることで、その影響力を拡大することができるのです。

AIに信頼される3つのポイント

実はLLMOとSEOの対策内容はよく似ています。GoogleはAIによる概要に引用されやすい方法として、「基本的なSEОベストプラクティスを適用できます」と説明し、「具体的には、Google 検索の技術要件を満たすこと、検索ポリシーを遵守すること、信頼性の高い有用なユーザー第一のコンテンツを作成することなどの主なベスト プラクティスを重視します」と公式に発表しています。

出典:『AI 機能とウェブサイト(Google Search Central)』

https://developers.google.com/search/docs/appearance/ai-features?hl=ja

従って、SEO対策に慣れ親しんだ人は違和感なく取り組むことができるでしょう。基本的な考え方は、ユーザーにとって有益な情報を間違いなく伝える努力を行い、AI(アルゴリズム)がその情報を受け取りやすいように配置するというものです。

SEOから一歩進んだ、LLMOを意識したサイト作りには3つのポイントがあります。

1.E-E-A-Tによる信頼性の向上

2.情報の構造化

3.独自コンテンツの充実

E-E-A-Tによる信頼性の向上

E-E-A-TはGoogleがコンテンツを評価する基準として定めたもので、「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「 Trustworthiness(信頼性)」のことです。

トピックに対して、実際の経験が盛り込まれているか、その業界で精通した知識があるか、業界の著名人であるか、信頼性に足るものであるかを問われます。

■例

| 要素 | 日本語訳 | 意味・概要 | 役割 | 検索エンジンの判断軸 |

|---|---|---|---|---|

| Experience | 経験 | 実際にそのテーマに関して体験・実践した経験があること | コンテンツの信憑性や説得力を高める | 体験談や実例の記載、一次情報の提供、写真・動画・証拠資料の有無 |

| Expertise | 専門性 | 専門的な知識やスキルを持っていること | 正確で深い情報提供を可能にする | 専門資格や経歴の明示、詳細で正確な解説、専門用語の正しい使用 |

| Authoritativeness | 権威性 | 第三者からの評価や実績、業界での地位などによる信頼性 | 情報源としての価値を向上させる | 他サイトからの被リンク(特に権威あるサイト)、著者やサイトの評判、メディア掲載実績 |

| Trustworthiness | 信頼性 | 情報の正確さ、透明性、誠実さが確保されていること | ユーザーや検索エンジンからの信頼を得る | 運営者情報や連絡先の明記、更新日時の明示、引用元の信頼性、サイトのセキュリティ(HTTPS) |

例えば、人気のテーマパークの記事であれば、実際に訪問した感想、テーマパークに関する知識、運営会社の代表など有識者のインタビューやコメントの有無、その情報を発信するメディアが名のあるところであるか。そういった要素の強弱でコンテンツの評価がなされています。これはAI時代に入っても、今のところ大きく変わりません。

情報の構造化

構造化データ(スキーママークアップ)とは、Webページに書かれているテキストや画像が「何についての情報なのか」を、特定のルールに沿ってAIや検索エンジンに正確に伝えるためのラベル付けのことです。

例えば、あるブログ記事に「山田太郎」と書かれていても、AIにはそれが「著者名」なのか、単なる文章中の「人名」なのか区別がつきません。そこで、構造化データを使って「このブログの著者は、山田太郎です」と明確にタグ付けしてあげるのです。

構造化データのルールを定義した「Schema.org」には様々な種類がありますが、LLMOを推進する上で特に重要ないくつかをご紹介します。

【構造化データの例】

| カテゴリー | スキーマタイプ | 主な記述情報 | LLMOにおける役割 |

|---|---|---|---|

| 記事コンテンツ | Article | headline(タイトル), author(著者), datePublished(公開日), publisher(発行者) | 誰が・いつ・どの組織から発信した情報かをAIに明確に伝え、信頼性を高める |

| 企業・店舗情報 | LocalBusiness / Organization | name(名称), address(住所), telephone(電話番号), openingHours(営業時間) | 企業や店舗の基本情報を正確に伝え、ハルシネーション(AIの誤情報)によるブランド毀損を防ぐ |

| Q&Aコンテンツ | FAQPage | Question(質問)と Answer(回答)のペア | 質問と回答のセットをAIが認識しやすくなり、ユーザーの疑問に対する直接的な回答として引用されやすくなる |

| 商品情報 | Product | name(商品名), price(価格), availability(在庫状況), review(レビュー) | ECサイトなどで、商品の詳細情報をAIに正確に伝え、購買に繋がりやすくする |

実際の事例を見ていきましょう。例えば人間が下記の文字列を見ると、「鈴木太郎」という人物名であること、生年月日が「1992年5月12日」であることが理解できます。

<div> 名前:鈴木太郎 生年月日:1992年5月12日 </div>

しかし、AIはこれを見ただけでは明確に名前と生年月日だと判断できません。構造化データを用いると、以下のような記述になります。

<script type="application/ld+json">

{

"@context": "http://schema.org",

"@type": "Person",

"name": "鈴木太郎",

"birthDate": "1992-05-12"

}

</script>

参照:『構造化データによるマークアップのメリットや書き方、検証方法まで解説』

https://www.willgate.co.jp/promonista/structured-data/

コンテンツを構造化することは、AIに対して自社の情報を親切に、そして誤解なく伝えるための重要な作法です。この作法を実践していくことがAIからの信頼獲得に繋がります。

llms.txt実装の必要性

llms.txtはAIに対して、Webサイトの最適なクロール方法を指示するテキストファイルです。検索エンジンに指示するテキストファイルにrobots.txtがありますが、そのLLM版と言えるものです。

様々なことが言われていますが、2025年9月時点で主要なAIプロバイダーから公式対応が発表されておらず、必要不可欠なものとは言えないでしょう。

独自コンテンツの充実

他のコンテンツにはないオリジナリティを盛り込むことも有効です。

先ほどのテーマパークを紹介する記事の場合、駐車場から観光バスで現地に向かう必要があることや、フードカートが多く設置されているため食事の待ち時間が少ないこと、屋根はないものの日傘が至るところに設置されていることなど、他の記事ではあまり言及されていないポイントを解説することで、ユーザーに対して心の準備や懸念点の払しょくを行なえます。

ブランド価値を正しく伝えるためにも、網羅性と同時に独自のコンテンツを入れることが重要です。

LLMO時代の新しいKPIとマーケティング思考

LLMOの代表的なKPIにAIの「引用回数」、「ブランド言及数」、「回答内でのシェア」があります。その他にAI経由の「セッション数」も候補の一つです。

ポイントはいかにして数字を取得するかになりますが、AIが参照元情報などを正確に出さないケースもあるため、完全に把握しきるのは難しいでしょう。

KPIの測定方法

Googleアナリティクスでは、「chat.openai.com」などの参照元セッション数を計測することができます。

Google Chromeの拡張機能に「Google AI Citation Analysis」があります。AI Overviewsと通常の検索結果を並べて比較できるもので、AIが引用したリンクと従来の検索結果を同時に可視化できます。どのサイトがAIに引用されているのかを把握できます。

有料のツールでは「Otterly.AI」や「Ahrefs (エイチレフス)」などが代表的です。「Otterly.AI」は各AIで自社ブランドやサイトがどのように認識され、引用しているかを可視化します。しかし、2025年9月時点ではまだ日本語にはしていないようです。

SEOツールの「Ahrefs」は、LLMO時代に適応した「ブランドレーダー」をリリースしました。このツールはChatGPT 、Gemini、AI Overviews、Perplexity、 Copilotの5つの生成AIプラットフォームの分析、比較ができます。

具体的には、ブランドレーダーで競合のLLMでのメンションを可視化でき、メンションに含まれる各プロンプトを取得できます。自動車や化粧品、アパレル、時計、バッグ、生活雑貨などブランドが購買において重要なポジションを占めるメーカーは便利なツールでしょう。

AIによるブランド毀損リスクとその対策

AIは「ハルシネーション」という問題を抱えています。これは事実に基づかない、誤った情報が出力されてしまう現象のこと。AIはもっともらしく回答するため、ユーザーは「ハルシネーション」に気づきにくいという特徴があります。

LLMOという文脈とはやや異なりますが、Microsoftのニュースサイト「Microsoft Start」に掲載したAI記事が不適切情報を伝えて問題になった事例があります。

これはカナダ・オタワの観光スポット紹介記事で、訪れるべきスポットとして「オタワフードバンク」を挙げました。これは生活困窮者向けの支援施設であり、観光で行くべき場所ではありません。読者の指摘でAIによる記事であることが明らかになり、メディアの信頼性が揺らぎました。

また、GoogleのAI Overviewsを巡っては、訴訟問題にまで発展した事例があります。

ミネソタ州の太陽光発電会社Wolf River Electricは、AIOで虚偽の情報を表示しているとして、Googleを名誉棄損で提訴しました。「Wolf River Electric 訴訟」と検索した際、AI Overviewsが「同社は欺瞞的な販売行為で訴訟に直面している」と回答しており、これがハルシネーションだったのです。

参照:Wolf River Electric Sues Google Over AI Defamation

LLMOにおけるハルシネーション対策としては、常に新しい情報を発信し続けることや、Googleビジネスプロフィールの管理を徹底することが重要です。

よくある質問

Q.中小企業でも取り組むべきか?

A.取り組むべきです。LLMOは中長期的な施策であり、結果が出るまでに時間を要します。AIの普及が一段と進んでから取り組んだ場合、競合他社に後れを取ってしまいます。LLMOはSEO対策とも近い関係にあるため、Webでの露出を高めることにも寄与します。LLMOの成果を計測することは難しく、費用対効果に不安を感じる場合は、SEO対策の予算内で行うことをおすすめします。

Q.専門知識がなくても始められるか?

A.SEOとAIの基本的な知識を持っていれば、できないことはありません。ただし、AIの技術的な進歩は凄まじく、常にアップデートすることが求められます。専任の担当者をつけ、必要に応じて外部のアドバイザーにサポートを依頼してください。

Q.効果が出るまでにどれくらいかかる?

A.SEOの場合、一般的には効果が出るまで6カ月程度かかるとされており、LLMOも同様の時間がかかると考えられます。これはAIがサイトをクロールし、評価を更新するまでに時間がかかるためです。

まとめ

AIは情報の取得だけでなく、調査や研究、ものづくり、ビジネスアイデアの創出など、様々な用途で使われるようになりました。生活に必要なものになりつつあり、重要なパートナーとして使っている人もいます。それだけに、企業のLLMOはマーケティングにおいて欠かせないものとなりました。

AIにコンテンツを最適化すると考えると、難しい印象を持ってしまいがちですが、ユーザーが求めているものを提供するというSEOの基本的なスタンスと大きく変わりません。まずはテクニックでカバーできる領域から手を入れるというのが重要でしょう。

当社ではこれまで培ってきたSEOコンサルティング、コンテンツマーケティング支援の知見を元にLLMO(Large Language Model Optimization)の支援を行っています。ぜひ一度お気軽にご相談ください。

資料ダウンロード

資料ダウンロード SEO無料相談

SEO無料相談