CTAとは「Call To Action」の略でWebサイト・ページを訪れたユーザーに起こしてほしい行動に誘導するボタンやリンクのことを意味しています。

本記事では、CTAの基礎知識から注意点、コンバージョンにつなげるための改善ポイントについて分かりやすく解説します。

CTAとは?

先述の通り、CTAとは、「CallToAction」(コールトゥアクション)の略です。CTAとはマーケティングにおいて、Webサイト・ページを訪れたユーザーに起こしてほしい行動に誘導することを意味しています。

SEO対策では対策キーワードを設定し、それに対してユーザーが納得するコンテンツを提供することが大切です。

コンテンツを読んだユーザーにどのようなアクションをしてほしいか提示することで、ユーザーを目的まで誘導することができます。例えば、以下のような行動喚起を促します。

例えば、以下のような行動喚起を促します。

- ユーザー登録

- サービスや商品の購入・申し込み

- お問合せ

- 見積もり依頼

- 資料請求

Webサイトを運営する企業によっては、期間限定のキャンペーンへ誘導したり、新しい商品・サービスの認知のためのページへ誘導することもあります。

このようにCTAがクリックされるかどうかは、Webサイト運営者の収益を大きく左右します。せっかくユーザーの集客ができても、CTAによって目的ページへ誘導できなければ、収益につながりません。

CTAにはボタン・リンク・バナーなど様々なデザインがあり、Webサイトのデザインに合わせて設置することが一般的です。

また、CTAはユーザーエンゲージメントを高める重要な要素でもあり、魅力的な文言やデザインを工夫することで、より効果的にユーザーの行動を促すことができます。

▼サイドバナー例

▼記事内リンク&バナー例

CTAはなぜ重要か?

CTA(コールトゥアクション)は、マーケティングにおいて非常に重要な要素です。

ユーザーがサイトを訪れた際に、具体的な行動を促すことで、コンバージョン率を向上させる役割を果たします。

例えば、購入ボタンや登録リンクを設置することで、ユーザーに次のステップへ進んでもらいやすくなります。Webサイト運営者にとって、CTAの効果的な活用は収益を上げる鍵となるでしょう。

CTAを設置するポイント

CTA設置の際に気をつけるべき2つの注意点について解説します。

CTAの重要ポイント:位置

CTAの設置において、位置は非常に重要です。

適切な位置にCTAを配置することで、ユーザーの目に留まりやすくなり、行動を促す可能性が高まります。特に、ファーストビューやスクロールを意識した場所に設置することが効果的です。

ユーザーが自然に目を向ける場所を意識した配置が、コンバージョン率の向上につながります。

CTAの重要ポイント:文言

CTAの効果を最大化するためには、その文言が非常に重要です。

ユーザーの興味を引き、行動を促すためには、簡潔で具体的な言葉を選ぶことが必要です。

CTAの文言は、伝えたいメッセージを明確にし、ユーザーにとって魅力的なアクションを提供することが鍵となります。

CTAの重要ポイント:デザイン

CTAのデザインは、ユーザーの注目を集め、行動を促すために極めて重要です。

魅力的なビジュアルや色使い、適切なフォント選びは、クリック率を向上させる要因となります。

また、デザインはサイト全体の雰囲気にマッチさせることが大切で、ユーザーが自然にCTAに目を向けられるよう配慮する必要があります。

CTA設置の際の注意点

CTAはWebサイトを運営するにあたって、コンバージョンを達成するために外せない要素です。

どのような文言を入れるか、どの頻度で設置するかによって、コンバージョン率は大きく変わります。

CTA設置の際に気をつけるべき2つの注意点について解説します。

数を増やしすぎない

ユーザーの行動喚起を促そうとするあまり、画面上にCTAを詰め込みすぎないように注意しましょう。

特にポップアップバナーなど記事のスクロール中に現れるタイプのCTAは、情報収集目的のユーザーにとっては利便性を損ねてしまい、離脱されるリスクが高まります。

頻度やクリエイティブを工夫して、利便性を下げない程度に留めるのがおすすめです。

また、CTAであまりにも複数の遷移先を設定してしまうと、ユーザーのアクションが分散してしまい、結局成果を得られないということにもなりかねません。

1ページにつき1つの誘導先を考え、誘導先の優先順位を決めたうえでCTAを設置しましょう。

「設置して終わり」にしない

設置したCTAが成果につながっているか、効果計測をし、改善に活かすことが重要です。

それぞれの指標の

- クリック数 / 率(CTR)

- CTA経由のコンバージョン数 / 率(CVR)

を確認できるようにすべきです。

プロモニスタでは、それぞれのCTAに

- クリック

- パラメータ

を付与し、クリック数やCTA経由のコンバージョンを確認できるようにしています。

重要なのは、これらのデータを定期的に見直し、どのCTAが最も効果的であったかを分析することです。効果的なCTAを維持するためには、実際のデータに基づいた意思決定が必要です。

コンテンツマーケティング効果の測定については、以下の記事を参考にしてください。

『コンテンツマーケティングの効果(KPI)測定に使える!イベントトラッキングの設定方法と具体的な設定例』

CTAの改善ポイント

CTAを設置しても効果が見えてこなければ、改善すべきかもしれません。

効果の出るCTAにするための3つの改善ポイントについて解説します。

サイトの設計に合った遷移先を設定する

サイト全体の設計に合った訴求にしましょう。

CTAの誘導先にはユーザー登録や資料請求など、さまざまな目的があります。どのCTAを配置するかはコンテンツを読んでいるユーザーが最終的なゴールを目指すうえで、どのようなカスタマージャーニーを辿るのかを推測しておかなければなりません。

例えば、肌トラブルを解決したいユーザーは、スキンケア商品の定期購入を促す前にトライアルセットへの誘導を、高額な家や自動車の購入を検討しているユーザーは「資料請求」「見学予約」へまずは誘導する方がスムーズでしょう。

売りたいからと言ってユーザーの心理に寄り添わない、押し付けのCTAはコンバージョンにつながりません。サイトを閲覧しているターゲット層の興味関心が高そうな誘導先を設定することが大切です。

さらに、ユーザーが直面している問題やニーズに対して的確に答えるCTAを設置することで、信頼感を生むことができます。

このようなアプローチは、ユーザーに自ら行動を起こさせるための強力な手段となります。また、CTAをテストし、効果的な文言やデザインを見つける過程も重要です。

定期的な分析を行い、データに基づいて改善することで、ユーザーの反応を良好に維持することができ、最終的なコンバージョン率の向上につながります。

クリエイティブや文言(コピー)のABテストを行う

クリエイティブや文言は、色や訴求軸などを変えて複数パターン用意し、組み合わせによって成果を比較することで、クリック数やコンバージョン数の増加につながります。

せっかくコンテンツを最後まで読んでくれたユーザーであっても、バナーデザインやキャッチコピーによってはクリックしてくれないかもしれません。

チャンスを逃さないよう、思わずクリックしたくなるようなCTAを作成する必要があります。

しかし、実際にはどのようなCTAがユーザーの心に響くのかを把握することは難しいでしょう。

そこでGoogle Optimize(グーグルオプティマイズ)を使用すれば、Webサイト/ページ内のCTAをABテストすることが可能です。

ABテストとは、同じWebページにおいてAパターンとBパターンなど複数パターン準備して、ユーザーにランダムに表示させて効果を調査するテストのことを指します。

いくつかのCTAパターンや誘導文テキストを作成し、ABテストを使ってどのCTAが効果的であるかを調査しましょう。

ヒートマップを使いユーザーの目に触れる場所に設置する

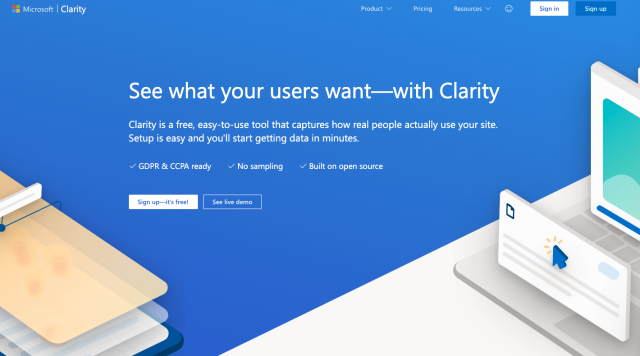

ユーザーの行動を分析し、より効果的なCTAを見つけるためには、ヒートマップツールの活用も非常に有効です。

ヒートマップを用いることで、ユーザーが実際にどの部分に注目しているのか、どこで離脱しているのかを視覚的に把握することができます。

この情報をもとに、ユーザーが興味を持ちやすい場所にCTAを配置することで、クリック率を上げることが期待できます。

また、ユーザーがどのような文言やデザインに反応しているかを確認することで、次のABテストに役立つ貴重なインサイトを得ることも可能です。

最終的に、ユーザーのニーズに合ったCTAを実現することで、コンバージョン率を向上させ、ビジネスの成果を最大化していきましょう。

ヒートマップを使い、ユーザーの目に触れる場所に設置する

最適なCTAの配置場所がわからなくて悩むなら、ヒートマップツールがおすすめです。

例えば、Clarity、User Heat、Mouseflowといったツールを使うと、効果的なヒートマップ分析が可能です。

これらのツールでは、ユーザーの行動データを詳細に分析でき、視覚的に理解しやすいため、どの場所にCTAを設置すれば効果的かすぐに把握できます。

具体的には、以下のようなことまで把握できます。

- どこまで読み進めたのか

- ページ内でのマウスの動き

- クリックした箇所

ページの途中までしか読まれていなければ、離脱を防ぐためのコンテンツの改善が必要です。

ヒートマップツールで得た結果をもとに、CTAの設置場所の見直しに活かしましょう。

無料、もしくは比較的安い費用で使えるヒートマップツールを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

Clarity

Clarity(クラリティ)は、マイクロソフトによって提供されている無料のヒートマップツールです。

2020年10月からサービス提供が開始され、PV数やWebサイトの数に制限がありません。

Clarityで使える主な機能は、以下のとおりです。

- クリック機能

- スクロール機能

- レコーディング機能

ダッシュボードから訪問数や直帰率、ページビュー数などのデータを確認することも可能です。

すべての機能が無料ですが、表記はすべて英語であることに注意しましょう。

これらのヒートマップツールは、WordPressに導入することが可能です。

プラグインを使えばWebサイトのソースコードに手を加える必要がなく、簡単に導入できます。

ぜひ積極的にヒートマップツールを活用し、最適なCTAの設置場所を見つけましょう。

User Heat

User Heat(ユーザーヒート)は、マルチデバイスに対応する無料のヒートマップツールです。

User Heatでは以下のような項目を利用できます。

- 熟読エリア分析

- クリックエリア分析

- 終了エリア分析

- マウスムーブ

- 離脱エリア

月間30万PVまで計測できるため、構築直後のWebサイトや中小規模のWebサイトにおすすめです。

Mouseflow

Mouseflow(マウスフロー)は、マイクロソフトやコストコ、ダイソンなど世界で20万社以上の企業が利用しているヒートマップツールです。

世界的に使われているツールですが、日本の公式サポートがあるため安心して利用できます。

Mouseflowで使える主な機能は、以下のとおりです。

- レコーディング機能

- クリック機能

- ムーブメント機能

- スクロール機能

- アテンション機能

- LIVE機能

無料トライアルでは一部の機能が14日間使え、有料プランは月額2,936円〜と比較的安価です。

まとめ

本記事では、CTAの基礎知識から注意点、コンバージョンにつなげるための改善ポイントについて解説しました。

CTAとは、Webサイト・ページを訪れたユーザーに対して行動喚起することです。キーワードを検索してきたユーザーに寄り添ったコンテンツを提供したうえで、悩みを解決する手段を提案する形でCTAを設置しましょう。

CTAの改善ポイントを押さえることでクリック率が高まり、結果的に収益増加につながります。改めてCTAの注意点や改善ポイントを確認して、コンテンツ内のCTAが最適なCTAとなるよう改善しましょう。

さらに、CTAを効果的に設置するためには、ターゲットユーザーの行動を理解し、ユーザー心理に基づいた設計を行うことが重要です。

ユーザーが興味を持つ情報やコンテンツと連携させることで、自然な流れでCTAへ誘導することができます。また、ABテストを実施して文言やデザインを比較・改善することも、成果を上げるための有効な手段です。

SEOに関して、何から着手すべきかわからない、なかなか成果がでないなどのお悩みがございましたら、SEO無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

SEOに関して、何から着手すべきかわからない、なかなか成果がでないなどのお悩みがございましたら SEO無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

資料ダウンロード

資料ダウンロード SEO無料相談

SEO無料相談